本好きの皆さん、こんにちは。プロの作家として日々文字と格闘している私ですが、読みたい本は増える一方。「積読」は、もはや我々の宿命とすら感じていました。難解な専門書に挑んでは挫折し、分厚い小説の登場人物を途中で見失う。そんな経験、ありませんか?

電子書籍リーダーの登場で「持ち運び」は劇的に改善されましたが、「理解」や「消化」のサポートは、辞書機能程度に留まっていたのが現実です。

しかし、その常識が覆されようとしています。

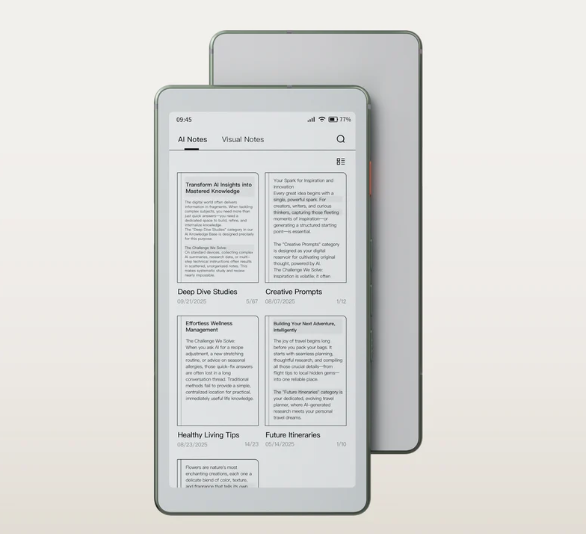

本日ご紹介するViwoodsの「AiPaper Reader」は、電子書籍リーダーという枠組みを、根底からひっくり返す可能性を秘めたデバイス。これは単なるガジェットニュースではなく、私たちの「読書」という行為そのものが、AIによって“ネクストレベル”へと引き上げられる狼煙なのかもしれません。

Viwoods AiPaper Readerとは何者か?

今回発表された「AiPaper Reader」は、一見するとコンパクトな電子書籍リーダーです。しかし、その中身は我々が知る「Kindle」や「Kobo」とは一線を画す、野心的なスペックで満たされています。

このデバイスの最大の特徴は、なんといっても「AI読書コンパニオン」機能。

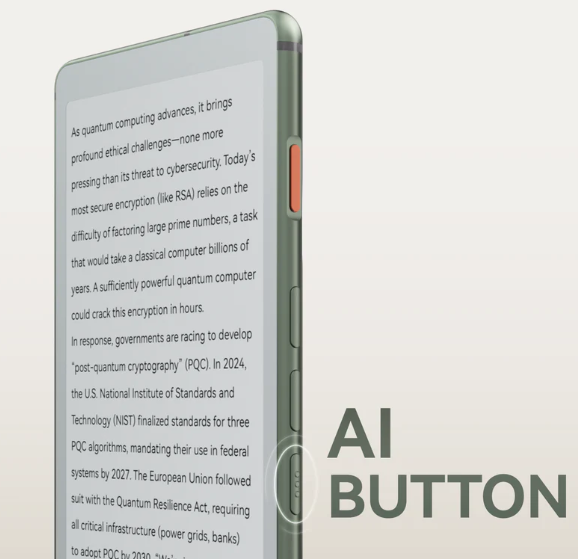

驚くべきことに、本体には専用の「AIボタン」が搭載されています。これを押すだけで、なんとOpenAI GPT、Google Gemini、DeepSeekといった、今をときめく主要なAIチャットボットを呼び出せるというのです。

これは何を意味するのか?

例えば、あなたが複雑な歴史小説を読んでいるとしましょう。 「この登場人物、誰だっけ?」 「この時代の背景ってどうなってるの?」 そんな時、AIボタン一つで即座に質問し、答えを得られるのです。

Viwoodsによれば、AIは以下のようなタスクをこなします。

- ストーリー要素の探索: 登場人物、場所、プロットに関する洞察を得る。

- 要約の生成: 長い章や難解な部分を素早く理解する(まさに“タイパ”!)。

- 個人の知識ベース構築: 電子書籍の抜粋とAIの回答を保存し、あなただけの知識データベースを作成する。

従来の電子書籍リーダーが「読む場所」の提供だったとすれば、AiPaper Readerは「読みながら対話し、思考を深める場所」を提供しようとしているのです。

ディスプレイは「E Ink Carta 1300」採用のこだわり

AIという強力な頭脳を搭載しつつも、Viwoodsは読書体験の核となるディスプレイにも妥協していません。

採用されたのは6.13インチの「E Ink Carta 1300」ディスプレイ。 これは、従来のE Ink(電子ペーパー)よりもコントラストが向上し、ページめくりの応答速度も改善された最新世代の技術です。解像度は824 x 1,648ピクセルと、このサイズのE Inkとしては非常に高精細。紙の印刷物に近い、目に優しい読書体験を提供してくれます。

6.13インチというサイズ感も絶妙です。一般的なスマートフォンより少し大きく、従来の6インチリーダーよりはスリム。片手でしっかりとホールドできるサイズ感を追求していることが伺えます。

中身は「Android 16」搭載の“ほぼスマホ”

さらに驚くべきは、OSに「Android 16」を搭載している点です。 (※Android 16は現時点(2025年)でまだ正式リリースされていないOSであり、これが最新のベータ版や将来的な搭載予定を指すのか、あるいは何らかの先行情報なのかは非常に興味深い点です)

これが意味するのは、汎用性の高さ。 KindleアプリやKoboアプリはもちろん、あらゆるAndroid向け読書アプリ、あるいはニュースアプリやメモアプリまで(E Inkの特性上、動画やゲームには向きませんが)インストールできる可能性があります。

それを支えるスペックも抜かりありません。

- CPU: 8コアCPU

- RAM: 4GB

- ストレージ: 128GB

これは、もはや電子書籍リーダーのスペックではありません。ミドルレンジのスマートフォンに匹敵する性能です。

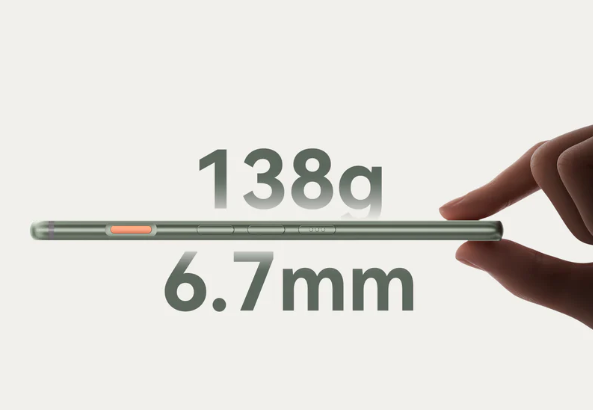

驚異的な軽さと接続性

これだけの機能を詰め込みながら、その重量はわずか138g(4.87オンス)。 サイズも 159.39 x 80.27 x 6.7 mm と、非常にスリムでコンパクトです。最近の大型化するスマートフォンよりも軽いかもしれません。

接続性も万全で、Wi-FiとBluetooth(オーディオ出力はBluetoothヘッドフォン経由のみ)に加え、オプションで4G LTEもサポート。 つまり、Wi-Fi環境がない場所でも、AI機能を使ったり、新しい本をダウンロードしたりできるのです。

まとめ

Viwoods AiPaper Readerは、正直なところ「やりすぎ」なデバイスです。

専用機としてのシンプルさを愛する従来の電子書籍ファンからは、Android OSの搭載やAIの介入に対して「読書に集中できない」という声も上がるかもしれません。

しかし、私はあえて、このデバイスの登場に興奮を隠せません。

私たちは今、情報を「読む」ことから、情報を「理解し、活用する」ことへと、読書の目的をシフトさせていく過渡期にいます。難解な知識をAIの助けを借りて紐解き、要約機能で効率的に情報をインプットし、得た知識を自分だけのデータベースとして蓄積していく。

これは、もはや「読書」というより「AIとの対話型学習」です。

AiPaper Readerは、私たちが長年抱えてきた「積読」という名の“負債”を、AIという強力なパートナーと共に“資産”へと変えるための、最初の具体的なツールになるのかもしれません。