ガジェット界に新たな波紋を広げる一報が、7月1日の公式発表を目前に控えた今、駆け巡った。ミニマルとメカニカルが融合した独自の世界観で熱狂的なファンを持つ「Nothing」から登場する次期主力モデル、『Nothing Phone (3)』の公式レンダリング画像と主要スペックがリークされたのだ。

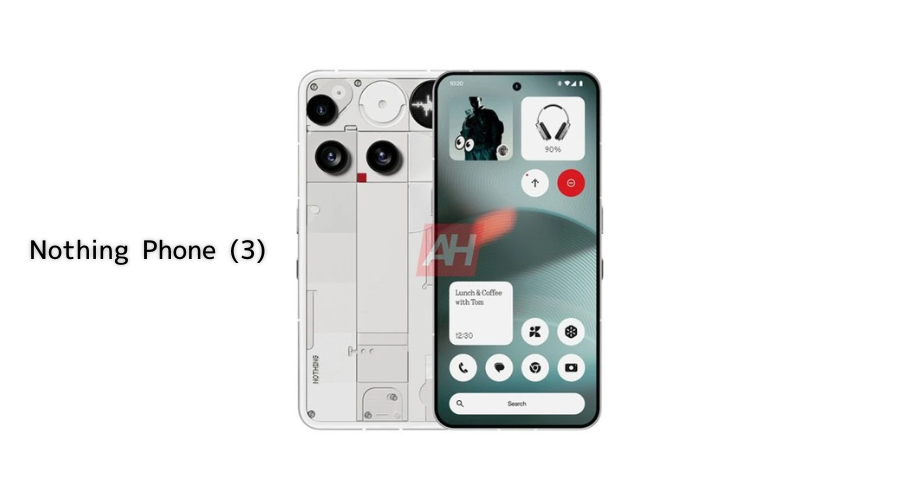

公開されたその姿は、良くも悪くも、私たちの期待を鮮やかに裏切るものだった。一目でNothingとわかるアイデンティティを継承しつつ、さらに大胆さを増したアシンメトリーなカメラ配置。その異端のデザインは、間違いなく所有欲を掻き立てる。

しかし、その一方で、コミュニティを揺るがす大きな議論が巻き起こっている。Nothing自らが「初の真のフラッグシップ」と示唆してきたにもかかわらず、その心臓部に搭載されるチップセットが、最高峰の「Snapdragon 8 Gen 4」ではなく、一歩譲る「Snapdragon 8s Gen 4」であったという事実だ。

これは、コストと性能の狭間で揺れた「妥協」なのか。それとも、ユーザー体験の本質を見据えた「最適解」なのか。

この記事では、デザイン、スペック、そしてブランド哲学という3つの視点からNothing Phone (3)を徹底的に分析・考察する。賛否両論の渦中にあるこのデバイスが、現代のスマートフォン市場においてどのような価値を持つのか、その本質に迫っていきたい。

記事の内容を音声で聞きたい方はこちら↓

発表直前!Nothing Phone (3)の最新情報まとめ

Source:AndroidHeadlines

白日の下に晒された『Nothing Phone (3)』

まず、我々の目を奪うのは、リークされた公式レンダリング画像から見て取れるそのエクステリアデザインだ。Nothing Phone (3)は、そのDNAを色濃く受け継ぎながら、よりアグレッシブな進化を遂げている。

■デザイン言語の継承と進化

数ヶ月前に発表され、ミドルレンジ市場に衝撃を与えた「Nothing Phone (3a)」および「(3a) Pro」のデザイン言語を踏襲している点は興味深い。これは、Nothingが自社のデザインアイデンティティに確固たる自信を持ち、シリーズ全体で一貫した世界観を構築しようとしている証左であろう。

リークによれば、カラーバリエーションは基本の「ブラック」と「ホワイト」の2色展開。ただし、このホワイトはNothingお得意のニュアンスカラーであり、「グレー」という名称で市場に投入される可能性も示唆されている。透明な背面パネルから覗く内部構造「Glyph Interface」も、もちろん健在だ。

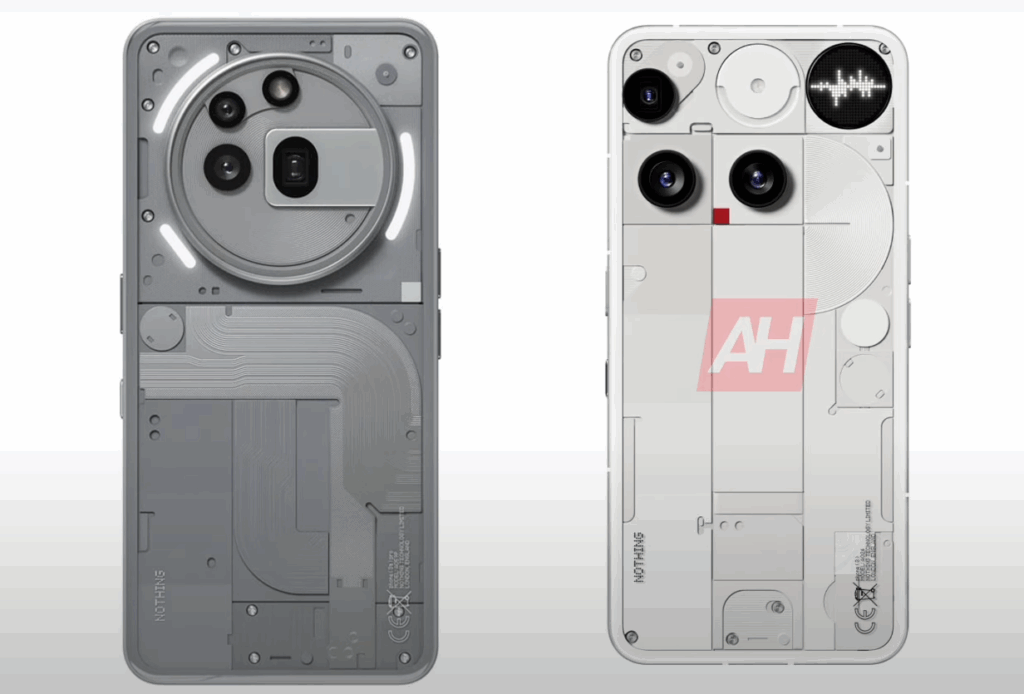

■アートか、違和感か。アシンメトリーなトリプルカメラ

今回のデザインで最も議論を呼ぶであろうポイントは、背面上部に配置されたトリプルカメラのレイアウトだ。Phone (3a) Proでも見られたその兆候は、Phone (3)でさらに大胆になっている。

3つのカメラレンズのうち、最上部に位置するレンズが、他の2つのレンズのラインから意図的に「ズレて」配置されているのだ。シンメトリー(左右対称)を美の原則とする多くの工業製品とは一線を画す、このアシンメトリー(非対称)なデザイン。これを「計算され尽くしたアート」と見るか、「落ち着きのない違和感」と捉えるかで、評価は真っ二つに分かれるに違いない。

この最上部のレンズが、後述する「ペリスコープ望遠レンズ」であるとされていることから、内部構造の都合による物理的な制約がデザインに影響を与えた可能性も考えられる。だが、それを逆手に取り、ブランドの挑戦的な姿勢を表現するデザイン要素として昇華させたのだとすれば、それは紛れもなくNothingの真骨頂と言えるだろう。

最大の論点:Snapdragon 8s Gen 4は『妥協』か『最適解』か

Source:AndroidHeadlines

デザインに関する議論が「感性の問題」であるとすれば、次に挙げるチップセットの問題は、よりロジカルで、性能を重視するユーザーにとっては死活問題とも言えるテーマだ。

■「真のフラッグシップ」という言葉の重み

Nothingはこれまで、Phone (3)を同社初の「真のフラッグシップ」になると繰り返し示唆してきた。この言葉から、多くのファンやアナリストが期待したのは、Qualcommの現行最強チップセット、例えば「Snapdragon 8 Elite」や、少なくとも「Snapdragon 8 Gen 4」の搭載だった。

市場に存在するあらゆるハイエンドスマートフォンと、性能面で真っ向から勝負できるデバイスの登場を誰もが夢想したのだ。

■”s”が示すもの:準ハイエンドという位置づけ

蓋を開けてみれば、搭載されるのは「Snapdragon 8s Gen 4」。この”s”が付くモデルは、無印のモデルから一部の機能を制限したり、クロック周波数を抑えたりすることで、コストを下げた「準ハイエンド」もしくは「廉価版ハイエンド」と位置づけられるチップセットだ。

もちろん、その性能が低いわけではない。多くの日常的なタスク、SNS、動画視聴、そして大半のゲームにおいて、ユーザーが性能不足を感じる場面は皆無に等しいだろう。しかし、「最高性能」ではないこともまた事実。この選択に対し、一部のファンから「期待外れだ」「フラッグシップと呼ぶには不十分だ」という反発の声が上がるのは、ある意味で当然の反応と言える。

Source:AndroidHeadlines

■Nothingの選択をどう読み解くか では、なぜNothingはこのチップセットを選んだのか。考えられる理由は3つある。

- 価格戦略の維持

Nothing Phoneシリーズは、その先進的なデザインにもかかわらず、競合のフラッグシップ機よりも意図的に価格を抑え、「フラッグシップキラー」としての地位を築いてきた。最高級のチップセットを採用すれば、端末価格は必然的に跳ね上がり、1,299ドルクラスのGalaxy S25 Ultraなどと直接競合することになる。

それでは、Nothingが築いてきた独自のポジションが揺らいでしまう。性能と価格のバランスを取り、より多くのユーザーに「手が届くフラッグシップ体験」を提供するための、極めて戦略的な判断だと考えられる。 - オーバースペックの回避

現代のスマートフォンの性能は、多くのユーザーにとってすでにオーバースペック気味であるという見方がある。最高のチップを積んでも、その性能を100%引き出すユーザーはごく一部だ。

Nothingは、大多数のユーザー体験に直接影響しない部分でコストを最適化し、その分を他の重要な要素に投資するという、賢明なリソース配分を行った可能性がある。 - 電力効率と発熱のコントロール

一般的に、最高性能のチップは消費電力や発熱も大きい傾向にある。準ハイエンドのチップは、ピーク性能では劣るものの、電力効率に優れている場合が多い。

後述する大容量バッテリーと組み合わせることで、より長いバッテリーライフを実現し、ユーザーの日常的な快適性を優先した設計思想が見て取れる。

結論として、Snapdragon 8s Gen 4の採用は、スペックシート上の数値を追い求める「性能至上主義」からの脱却であり、ユーザーの「体験価値」を最大化するための、Nothing流の『最適解』であると筆者は分析する。

カメラとバッテリーに見る本気度

Source:AndroidHeadlines

プロセッサで現実的な選択をしたNothingが、そのリソースをどこに注ぎ込んだのか。その答えは、カメラとバッテリーのスペックに明確に表れている。

■ハイエンドの証、50MPペリスコープ望遠レンズ

Nothing Phone (3)のカメラ性能で最大の注目点は、50メガピクセル(50MP)のペリスコープ望遠レンズの搭載が確定していることだ。ペリスコープ構造は、スマートフォンの薄い筐体内に高倍率の光学ズームレンズを搭載するための高度な技術であり、紛れもなくハイエンドスマートフォンの証と言える。

これにより、遠くの被写体を画質の劣化なく、クリアに撮影することが可能になる。噂では、広角、超広角も含む3つのカメラすべてが50MPセンサーで構成される「トリプル50MP」仕様になるとも言われており、これが事実であれば、カメラ性能は市場のトップクラスと肩を並べることになる。

■競合を凌駕するバッテリーと充電性能

スマートフォンの快適性を左右するもう一つの重要な要素がバッテリーだ。Nothing Phone (3)は、この点においても一切の妥協を見せていない。

- バッテリー容量

5,150mAh。これは、1,299ドルで販売されると見られるサムスンの次期フラッグシップ「Galaxy S25 Ultra」をも上回る大容量だ。前述の電力効率に優れたチップセットと組み合わせることで、一日中酷使しても安心できる、卓越したバッテリー持続時間が期待できる。 - 有線充電

100Wの高速充電に対応。わずかな時間でバッテリーを大幅に回復させることができ、充電のために待たされるストレスから解放される。 - ワイヤレス充電

15Wに対応。日常的な利便性も確保されている。

これらのスペックは、Nothing Phone (3)が単なるデザイン重視のスマートフォンではなく、日々の使用における実用性を徹底的に追求したデバイスであることを雄弁に物語っている。

【まとめ】

7月1日の正式発表を前に、様々な情報が錯綜するNothing Phone (3)。その姿は、私たちが漠然と抱いていた「フラッグシップ」の定義そのものに、静かに、しかし鋭く問いを投げかけている。

Snapdragon 8s Gen 4の搭載は、一見すると「妥協」や「期待外れ」に映るかもしれない。しかし、その裏にあるであろう価格戦略、ユーザー体験の重視、そしてカメラやバッテリーといった実用スペックへの重点的なリソース配分を考慮すれば、それは「妥協」ではなく、極めて『賢い選択』であったと結論づけられる。

Nothingは、スペックシート上の数字競争という、終わりのない消耗戦から一歩引いた場所で、自らの信じる価値を創造しようとしている。それは、人々の目を引く挑戦的なデザインであり、多くのユーザーにとって十分以上のパフォーマンスであり、そして日々のストレスを軽減する強力なカメラとバッテリーだ。

Nothing Phone (3)は、すべての項目で100点を取る「完璧な優等生」ではないのかもしれない。しかし、ユーザーが本当に価値を感じるポイントを見極め、そこにリソースを集中投下することで、価格を超えた体験価値を提供する。これこそが、Nothingが提示する新しい時代の『賢いフラッグシップ』の姿ではないだろうか。