スマートフォンの心臓部とも言えるSoC(システム・オン・チップ)。この性能が、私たちのモバイル体験の快適さを大きく左右します。そんな中、Xiaomiが長年の沈黙を破り、新たなカスタムモバイルチップ「Xring O1」を発表し、業界に衝撃が走っています。特に注目すべきはそのGeekbenchベンチマークスコア。初期テストの段階で、マルチコア性能において現行ハイエンドチップであるSnapdragon 8 Gen 3に匹敵、あるいは凌駕する可能性が示唆されているのです。

「また新しいスマホチップか…結局どれがいいの?」 「Xiaomiの独自チップって、昔あったけどどうなの?」 「Snapdragonと比べて実際どうなの?」

そんな疑問をお持ちの方も多いでしょう。この記事では、発表されたばかりのXiaomi Xring O1チップについて、現在明らかになっている情報を徹底的に掘り下げ、その驚くべき性能、ライバルチップとの比較、そして今後のスマートフォン市場に与えるかもしれない影響について、分かりやすく解説していきます。数年ぶりとなるXiaomiの本格的な自社製チップが、私たちの未来のスマホ体験をどう変えるのか、一緒に見ていきましょう。

1. Xiaomi自社製チップ開発の新たな挑戦!Xring O1とは?

今回の「Xring O1」チップの発表は、Xiaomiにとって大きな意味を持つ一手と言えます。まずは、この新チップが登場した背景と、Xiaomiが自社製チップ開発にかける想いについて見ていきましょう。

Xiaomiのチップ開発史はSurge S1からXring O1へ

XiaomiがモバイルSoCの自社開発に初めて挑戦したのは、2017年に発表された「Surge S1」でした。当時、ミドルレンジスマートフォン向けに開発されたこのチップは、一定の評価を得たものの、パフォーマンスや安定性の面で課題も指摘され、後継モデルが市場の主力となるまでには至りませんでした。

Surge S1の経験は、Xiaomiにとって貴重な学びとなったはずです。チップ開発には莫大な投資と高度な技術、そして長い時間が必要となります。多くのスマートフォンメーカーがQualcommやMediaTekといった大手チップメーカーの製品に依存する中で、Xiaomiが再び自社製チップ開発に踏み切った背景には、並々ならぬ決意と、将来の製品戦略における明確なビジョンがあると考えられます。

そして2025年ついに「Xring O1」が発表されました。これは単なるマイナーチェンジではなく、Xiaomiの技術力と野心を示す、本格的なハイエンド市場への挑戦状と言えるでしょう。

なぜXiaomiは自社製チップにこだわるのか?

スマートフォンメーカーが自社でチップを開発することには、いくつかの重要な戦略的メリットが存在します。

- ハードウェアとソフトウェアの最適化

自社チップであれば、OSやアプリケーションとの連携をより深く、細かく調整できます。これにより、特定の機能のパフォーマンスを最大限に引き出したり、独自のユーザー体験を提供したりすることが可能になります。AppleのAシリーズチップとiOSの組み合わせがその好例です。 - コスト管理と供給の安定化

外部からチップを調達する場合、価格交渉力や供給状況に左右されるリスクが伴います。自社開発・製造(あるいはファウンドリとの直接契約)により、コスト構造を改善し、製品供給の安定性を高めることができます。特に近年の世界的な半導体不足は、多くのメーカーにとって大きな教訓となりました。 - 製品の差別化とブランド力の向上

独自の高性能チップは、製品の強力なセールスポイントとなり、ブランドイメージの向上に貢献します。技術力をアピールすることで、先進的な企業としての評価を確立し、ユーザーのロイヤリティを高める効果も期待できます。 - 将来技術への対応力強化

AI、5G、さらにはその先の次世代通信技術など、急速に進化するテクノロジーに対応するためには、チップレベルからの深い理解と開発能力が不可欠です。自社チップ開発は、将来の技術トレンドを先取りし、革新的な製品を生み出すための基盤となります。

XiaomiがXring O1に託すのは、単なる高性能チップというだけでなく、これらの戦略的メリットを享受し、グローバル市場での競争力をさらに高めようという明確な意思の表れと言えるでしょう。

Xring O1発表の衝撃と市場の反応

Xring O1の発表、特にそのGeekbenchスコアに関する情報は、テクノロジー業界やスマートフォン愛好家の間で大きな話題となりました。多くの人が、Xiaomiの長年の努力が実を結び、Qualcommの牙城に迫る可能性を秘めたチップが登場したことに興奮を隠せません。

市場アナリストやメディアも、この動きを注視しています。もしXring O1が実際にSnapdragonのハイエンドモデルに匹敵する、あるいは部分的に凌駕する性能を、競争力のある価格で提供できるならば、モバイルSoC市場の勢力図に影響を与える可能性も否定できません。Xiaomi自身のスマートフォン製品の魅力が向上するだけでなく、他社とのチップ供給契約においても交渉力を増すことになるかもしれません。

もちろん、まだ初期のベンチマーク結果であり、実際のデバイスでのパフォーマンス、電力効率、発熱、そしてGPU性能など、未知数な部分も多く残されています。しかし、この第一報が示したポテンシャルは、市場に大きな期待を抱かせるには十分なものでした。

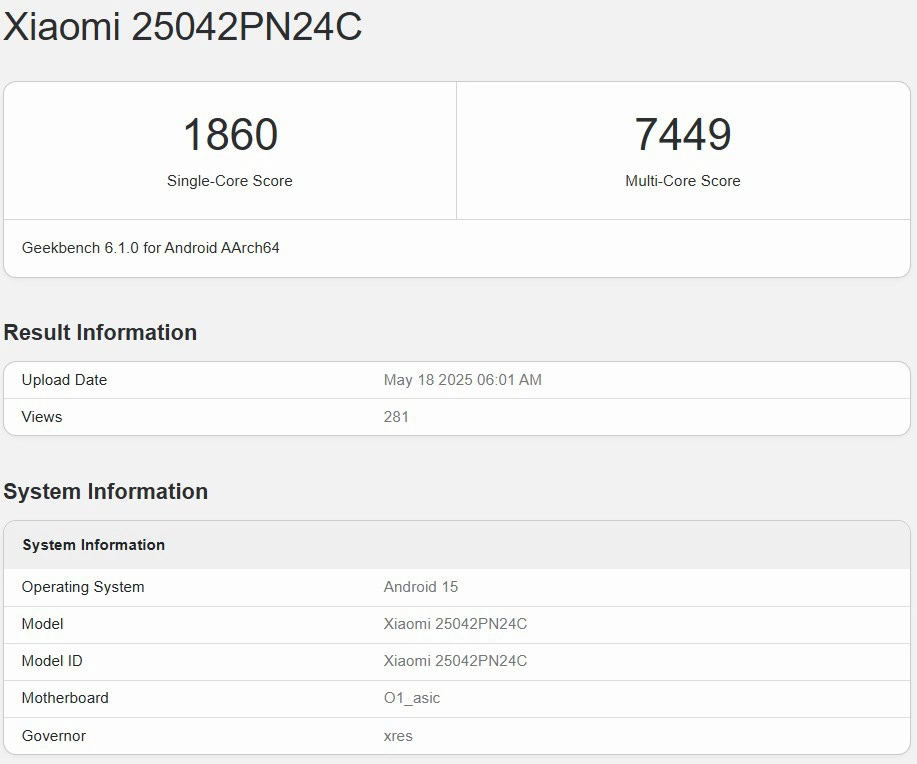

2. Xring O1のGeekbenchベンチマーク

さて、Xring O1の何がそれほどまでに注目されているのでしょうか。その核心に迫るのが、スマートフォンやPCのCPU性能を測定する定番ベンチマークソフト「Geekbench」のスコアです。

image:AndroidHeadlines

Geekbenchとは?スマホ性能を測る指標を分かりやすく解説

Geekbenchは、CPUの計算能力を測定するためのクロスプラットフォーム対応のベンチマークツールです。主に以下の2つのスコアで性能を示します。

- シングルコアスコア

CPUの1つのコアだけで処理を行った際の性能を示します。ウェブページの読み込み、アプリの起動速度、日常的な操作の快適さなど、多くの基本的なタスクの応答性に影響します。高いほど、個々の処理が高速であることを意味します。 - マルチコアスコア

CPUの全てのコアを同時に使用して処理を行った際の性能を示します。動画編集、高度なゲーム、複数のアプリを同時に動かすマルチタスク処理など、負荷の高い作業の効率に大きく関わってきます。高いほど、複雑な処理を並行してスムーズにこなせることを意味します。

これらのスコアは、異なるデバイスやチップセットのCPU性能を相対的に比較するための客観的な指標として広く利用されています。ただし、ベンチマークスコアはあくまで理論上の最大性能を示すものであり、実際の使用感はソフトウェアの最適化やメモリ速度、ストレージ性能など他の要素も絡み合って決まる点には留意が必要です。

このスコアが実際の利用シーンでどう活きるか?

Xring O1のシングルコアスコア1860は、現行のハイエンドチップと比較しても遜色のないレベルです。これは、日常的なスマートフォンの操作、例えばアプリの起動、ウェブサイトの閲覧、SNSの利用などが非常にスムーズであることを示唆しています。ユーザーが最も頻繁に行う操作の快適性に直結する部分であり、ここでの高いスコアは重要です。

そして、特に驚異的なのがマルチコアスコア7449です。この数値は、非常に高い並列処理能力を持つことを意味しており、以下のような利用シーンで大きな恩恵をもたらす可能性があります。

- 高度なモバイルゲーム

近年、グラフィックが美麗で処理負荷の高いゲームが増えています。マルチコア性能が高いほど、フレームレートの安定やロード時間の短縮に繋がり、より快適なゲーミング体験が期待できます。 - 動画編集・エンコード

スマートフォンで撮影した4K動画などを編集したり、書き出したりする作業はCPUに大きな負荷をかけます。高いマルチコア性能は、これらの処理時間を大幅に短縮し、クリエイティブな作業を効率化します。 - マルチタスク処理

複数のアプリを同時に起動し、切り替えながら使用する際にも、マルチコア性能が活きてきます。バックグラウンドでの処理がスムーズに行われ、アプリ間の遷移も滑らかになります。 - AI処理

スマートフォンにおけるAI機能はますます重要になっています。写真の高画質化、リアルタイム翻訳、音声アシスタントの応答性など、多くのAI処理はCPUのマルチコアを活用するため、ここでの性能向上はAI機能全体の進化に貢献します。

つまり、Xring O1は、日常使いの快適さはもちろんのこと、特に負荷の高い作業や最新のテクノロジーを活用する場面で、その真価を発揮するポテンシャルを秘めていると言えるでしょう。

3. ライバルSoCと徹底比較

Xring O1のスコアがどれほどのものなのか、より具体的に理解するために、市場の主要なライバルチップであるQualcomm Snapdragonシリーズと比較してみましょう。

対 Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 2は、2023年の多くのフラッグシップAndroidスマートフォンに搭載された高性能チップです。これを搭載した代表的な機種のスコアと比較します。

- Xiaomi 13 (Snapdragon 8 Gen 2搭載):

- シングルコア: 約1615

- マルチコア: 約5056

- Samsung Galaxy S23 Ultra (Snapdragon 8 Gen 2搭載):

- シングルコア: 約1918

- マルチコア: 約5104

比較結果

- シングルコア性能

Xring O1 (1860) は、Xiaomi 13 (約1615) を上回り、Galaxy S23 Ultra (1918) とほぼ同等レベルです。これは、Snapdragon 8 Gen 2と互角のシングルコア性能を持っていることを示しています。 - マルチコア性能

ここでXring O1の真価が発揮されます。Xring O1 (7449) は、Xiaomi 13 (約5056) やGalaxy S23 Ultra (約5104) のマルチコアスコアを大幅に上回っています。その差は実に約47%~46%にも達し、記事にある「最大50%強力」という表現も頷ける結果です。これは驚異的なアドバンテージと言えるでしょう。

この比較から、Xring O1はシングルコア性能ではSnapdragon 8 Gen 2と肩を並べつつ、マルチコア性能では圧倒的な差をつけていることが分かります。

対 Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3は、2024年モデルの最新フラッグシップAndroidスマートフォンに搭載されている、現行で市場をリードするチップの一つです。

- Samsung Galaxy S24 Ultra (Snapdragon 8 Gen 3搭載):

- シングルコア: 約2124 (原文ではXring O1を上回るとあり、2124という数値はS24 Ultraの一般的なスコア例)

- マルチコア: 約6654

比較結果

- シングルコア性能

Xring O1 (1860) は、Snapdragon 8 Gen 3 (約2124) には及ばないものの、十分に高いレベルを維持しています。シングルコア性能ではGen 3に軍配が上がります。 - マルチコア性能

驚くべきことに、Xring O1 (7449) は、Snapdragon 8 Gen 3 (約6654) のマルチコアスコアを上回っています。これは非常に大きなインパクトがあり、Xring O1が最新世代のハイエンドチップとマルチコア性能で互角以上に渡り合える可能性を示唆しています。

この結果は、Xiaomiがチップ開発において、特にマルチコア処理の最適化に注力し、大きな成果を上げたことを物語っています。

比較から見えるXring O1の強みと課題

これらの比較から、Xring O1の現時点での強みと、今後注目すべき課題が見えてきます。

- 圧倒的なマルチコア性能

Snapdragon 8 Gen 2を大幅に凌駕し、最新のSnapdragon 8 Gen 3をも上回る可能性のあるマルチコアスコアは、Xring O1最大の武器です。これにより、高負荷な処理や並列処理において、他の追随を許さないパフォーマンスを発揮する可能性があります。 - 堅実なシングルコア性能

Snapdragon 8 Gen 2と同等レベルのシングルコア性能は、日常的な操作の快適さを保証するものです。トップクラスには一歩譲るものの、十分な競争力を持っています。

Xring O1は、CPUのマルチコア性能という点では市場に大きなインパクトを与える可能性を秘めていますが、総合的な評価はこれらの要素が明らかになってからとなるでしょう。

4. Xring O1搭載第一号は「Xiaomi 15S Pro」か?今後の展開と期待

これほどまでに高性能なXring O1チップですが、具体的にどのデバイスに搭載されるのでしょうか。

Xiaomi 15S Proの詳細予測

現時点での有力な情報として、Xiaomiの次期フラッグシップモデルの一つである「Xiaomi 15S Pro」が、このXring O1チップを搭載する最初のデバイスになると噂されています。Xiaomi 15S Proは、例年通りであれば2024年後半から2025年初頭にかけての発表が予想されます。

もしXiaomi 15S ProにXring O1が搭載されるのであれば、以下のような特徴を持つハイエンドスマートフォンになる可能性があります。

- 卓越した処理性能

Xring O1の強力なマルチコア性能により、あらゆる操作が快適なだけでなく、プロレベルの動画編集やAAA級のモバイルゲームもストレスなく楽しめるでしょう。 - 進化したカメラ機能

高性能なISP(イメージ・シグナル・プロセッサ)がXring O1に統合されていれば、写真や動画の画質向上、高度な画像処理、AIによるシーン認識の精度向上などが期待できます。 - AI機能の強化

NPUの性能次第では、より賢く、よりパーソナライズされたAIアシスタント機能や、リアルタイム翻訳、高度なAR(拡張現実)体験などが実現するかもしれません。 - Xiaomiエコシステムとの連携強化

自社製チップを搭載することで、Xiaomiの他のデバイス(タブレット、ウェアラブル、スマートホーム製品など)との連携がよりシームレスかつ高度になる可能性があります。

Xiaomi 15S ProがXring O1のポテンシャルを最大限に引き出すデバイスとして登場すれば、市場に大きなインパクトを与えることは間違いありません。

GPU性能はどうなる?ゲーミングやクリエイティブ用途への影響

前述の通り、Xring O1のGPU性能はまだ明らかになっていません。しかし、CPUのマルチコア性能がこれほど高いのであれば、GPU性能にも相応の期待が寄せられます。

もし、Xring O1がQualcommのAdreno GPUやARMのMali GPUのハイエンドモデルに匹敵する、あるいはそれに迫るGPU性能を備えていれば、Xiaomiのスマートフォンはゲーミングデバイスとしての魅力も大幅に向上するでしょう。高フレームレートでの安定したプレイ、レイトレーシングのような最新グラフィック技術への対応などが期待されます。

また、GPUはグラフィック処理だけでなく、動画編集や3Dレンダリング、一部のAI計算など、クリエイティブな用途でも活用されます。強力なGPUは、これらの作業をスマートフォンで行う際の生産性を大きく向上させます。

今後の発表で、Xring O1のGPUアーキテクチャや具体的な性能指標(例:GFLOPS値、各種ベンチマークスコアなど)が明らかになることを期待しましょう。

まとめ

Xiaomiの新たなカスタムモバイルチップ「Xring O1」の発表は、まさにモバイルテクノロジー界におけるエキサイティングなニュースです。特にGeekbenchで示されたマルチコア性能は、現行のトップランナーであるSnapdragon 8 Gen 3に匹敵、あるいはそれを凌駕する可能性を秘めており、Xiaomiの長年にわたるチップ開発への投資と努力が結実しつつあることを強く印象づけます。

シングルコア性能ではSnapdragon 8 Gen 2と同等レベルを維持しつつ、マルチコア性能で大きなアドバンテージを築いたことは、Xiaomiのチップ設計思想の明確な方向性を示していると言えるでしょう。これが意味するのは、日常的な快適な操作感はそのままに、より負荷の高いタスクや未来のアプリケーションにおいて、ユーザーにこれまでにないスムーズでパワフルな体験を提供する可能性です。

もちろん、GPU性能、電力効率、実際のデバイスでの安定性など、まだベールに包まれた部分も多く、総合的な評価を下すのは時期尚早です。しかし、Xring O1がXiaomi 15S Proに搭載され、その真価を発揮した時、スマートフォン市場の勢力図に少なからず影響を与えることになるかもしれません。

Xiaomiが自社製チップという強力な武器を手に入れることで、製品の最適化、コスト競争力の強化、そして何よりも独自のイノベーションを加速させることが期待されます。これは、私たちユーザーにとっても、より高性能で魅力的なスマートフォンが、より多様な選択肢の中から選べるようになるという、喜ばしい未来を示唆しています。