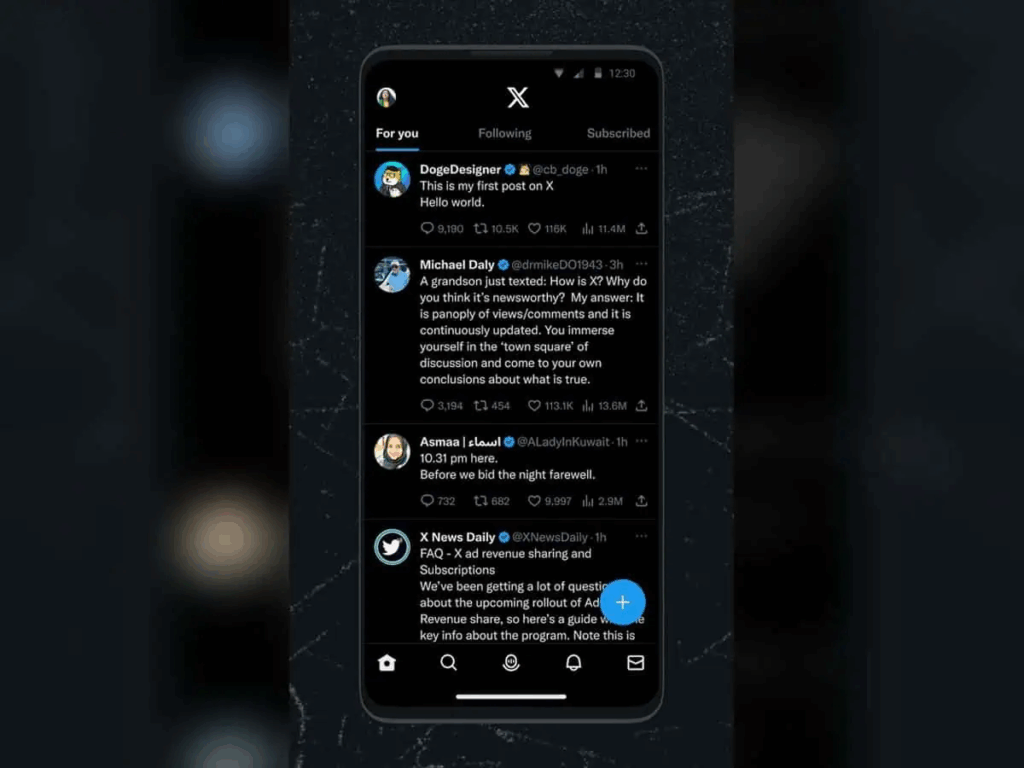

いつも何気なく見ているXの画面に、奇妙な違和感を覚えたことはありませんか?

「あれ、このアカウント、どこか雰囲気が違うな」

そう思った時、私たちはこれまでプロフィールの自己紹介文や、青いバッジの有無で相手を判断してきました。しかし、いつの間にかXは、もっと残酷で、かつ確実な「答え合わせ」の機能を実装していたようです。

実は今、誰でもワンクリックで「そのアカウントがどこの国で登録されたか」を覗き見ることができるようになっています。

イーロン・マスク体制になってから様々な変更がありましたが、今回のアップデートは少し毛色が違います。派手な新機能の発表もなく、ひっそりと、しかし確実に私たちの「匿名性」という聖域に足を踏み入れているからです。

今回は、突如として実装されたこの「国表示機能」の使い方と、それがもたらすメリット、そして私たちが知っておくべきプライバシーのリスクについて、少し深掘りしてみましょう。

記事の内容を音声で聞きたい方はこちら↓

いつの間にか実装された「真実のボタン」

普段、私たちは投稿内容そのものに目を奪われがちです。しかし、今回の主役はプロフィール画面の片隅にある、あの日付です。

具体的な確認手順

相手の正体(少なくとも登録地)を暴く方法は、拍子抜けするほど簡単です。

- 気になるユーザーのプロフィールページにアクセスする。

- ヘッダー画像の下にある「Xに参加: 20XX年X月」という日付のテキストをクリックする。

- 「このアカウントについて」という詳細ページが開く。

たったこれだけです。

これまでは単に参加時期を示すだけだったテキストが、今や情報の宝庫への入り口になっています。ここを開くと、以下のようなデータが羅列されます。

登録日 アカウント作成国 初回認証日 アプリケーションをダウンロードした国とプラットフォーム

特に注目すべきは「アプリケーションをダウンロードした国」という項目です。単にVPNでIPアドレスを偽装しただけでは誤魔化せない、物理的な「生活圏」が透けて見える可能性があります。

なぜXはこの機能を追加したのか?

「何もそこまでしなくても」と思うかもしれません。しかし、背景には現代のインターネットが抱える闇があります。

ここ数年、ボット(自動プログラム)や組織的な世論操作が大きな問題になっています。例えば、ある国の政治的なトレンドが、実は地球の裏側にある国から大量に操作されていた、なんて話は陰謀論ではなく現実に起きています。

X側の意図は明確です。「透明性」です。

これまで、青い認証バッジ(X Premium)が信頼の証とされてきましたが、今やそれは「課金さえすれば誰でも買える飾り」になりました。皮肉なことに、お金で買えない「登録国」という生データの方が、そのアカウントが何者であるかを雄弁に語り始めているのです。

ユーザー自身に「この投稿は信頼できるか?」を判断させるための材料として、国籍情報の開示は、ある意味で最もコストのかからないセキュリティ対策と言えるでしょう。

まぁ、政治的なアレが大きな要因でしょうね。あの国の工作員による投稿がやばいですからね。

プライバシーへの懸念と「身バレ」のリスク

一方で、この機能は諸刃の剣でもあります。

これまでは「ネットの海」という匿名性に守られていたアカウントが、突然「〇〇国からの発信」というタグを背負わされることになります。

例えば、政治的に不安定な国で活動するジャーナリストや、政府に批判的な意見を投稿する活動家にとって、この機能は脅威になり得ます。「国内からの発信」であることが特定されるだけで、身の危険を感じるケースもあるでしょう。

また、一般ユーザーであっても、「海外在住設定でキラキラした生活を投稿していたのに、登録国を見たら日本だった」というような、少し恥ずかしい「身バレ」が起きる可能性も否定できません。かつては青いバッジが本人確認の役割を果たしていましたが、現在のこの仕様は、ユーザーの意図しない形で「素性」を晒すことになりかねません。

専門家の中には、「かつての厳格な本人確認プロセスがあった頃のブルーバッジの方が、プライバシーを守りつつ信頼性を担保できていた」と指摘する声もあります。透明性を取るか、プライバシーを取るか。Xは今、その天秤を大きく透明性の方へ傾けたようです。

ネットの「国境」が可視化される時代へ

今回の機能追加を見て、私は奇妙な感覚を覚えました。

インターネット、特にTwitterという場所は、本来「場所」から解放された空間だったはずです。東京の路地裏から呟こうが、ニューヨークの摩天楼から呟こうが、画面上の文字は等価でした。

しかし、今回の変更によって、私たちは無意識のうちに相手に「国」というフィルターをかけて見るようになるでしょう。「ああ、この意見は〇〇国の人の発言だから」というバイアスが、良くも悪くも働くことになります。

それは、フェイクニュースや工作活動を見抜くための強力な武器になると同時に、私たちが無邪気に楽しんでいた「国境なきお喋り」の終わりを告げているのかもしれません。

あなたが普段やり取りしているそのアカウント、本当にあなたが思っている「隣人」でしょうか?

一度、確かめてみるのもいいかもしれません。ただし、自分自身も見られているということを忘れずに。