iPhone 16シリーズも相変わらずの重量級ですが、皆さんはスマホの持ちやすさ対策、どうしていますか? バンカーリングやPopSocketsが定番ですが、Apple公式から「手首の限界」を迎えた人類を救うかもしれない、とんでもないアイテムが発表されました。

その名も、「Bailey Hikawa(ベイリー・ヒカワ)コラボ MagSafeグリップ」。

これ、ただの「おしゃれ雑貨」じゃありません。Appleがアクセシビリティ(使いやすさへの配慮)40周年を祝うためにガチで作った「人間工学の塊」なんです。

しかし、この製品には一つだけ、私たちユーザーをモヤっとさせる「大きな矛盾」が隠されています。今日は、このユニークな形状のグリップがなぜ腱鞘炎の対策になり得るのか、そしてなぜAppleはこの神アイテムを出し惜しみするのか、徹底的に深掘りしていきます。

↓Amazonブラックフライデーセールでかなりお安いです

謎の三角形?ベイリー・ヒカワって誰?

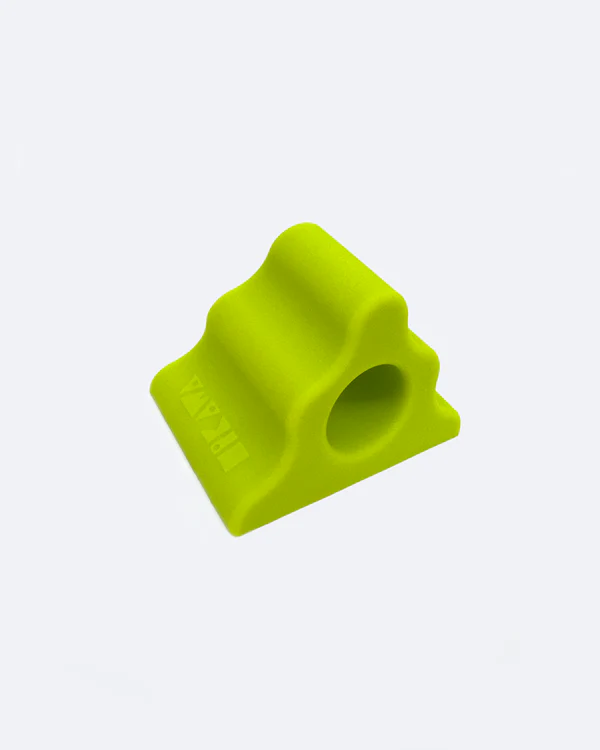

まず、この独特な見た目を見てください。 従来の「リング」でも「バンド」でもない、丸みを帯びた三角形の塊。正直、最初は「え、これ使いにくくない?」と思いました。

このデザインを手掛けたのは、ロサンゼルスを拠点とする工業デザイナー、ベイリー・ヒカワ氏。彼女のデザインは、奇抜な見た目の中に計算され尽くした機能美があることで知られています。

繊細な手のための「握らない」という選択

このグリップの最大の特徴は、「握力を使わずに保持できる」という点にあります。 素材は柔らかいシリコン製。中央には親指や中指を差し込める穴が開いており、そこに指を通すだけで、スマホが手に吸い付くように安定します。

これまでのスマホリングとの決定的な違いは、「支える面積の広さ」です。 点(リング)で支えるのではなく、面(シリコンの塊)と指全体で支える。これにより、関節炎や腱鞘炎、あるいは手の力が弱い人でも、驚くほど楽に大型iPhoneを操作できるようになるのです。

70ドルは高い?アクセシビリティ視点でのコスパ

価格は70ドル(約1万円前後)。 「スマホのグリップに1万!?」と驚くかもしれませんが、冷静に比較検討してみましょう。

ファッションブランドが出すMagSafeアクセサリ(例えばiPhone Pocketなど)が、機能性度外視で数万円することを考えれば、この価格設定はかなり良心的です。しかも、これは単なるアクセサリーではなく、「医療器具に近い補助具」としての側面を持っています。

って、思ったけど何処をどうみても高いしヤバい…

スタンド機能が地味に便利

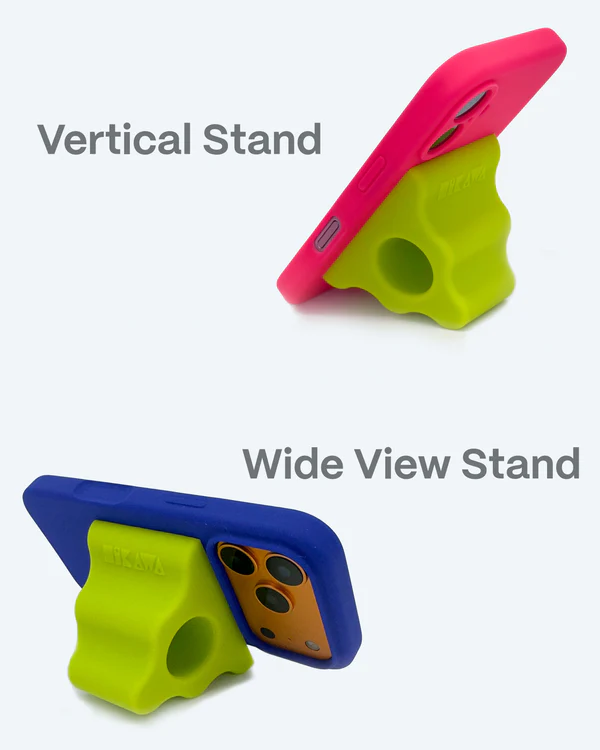

さらに、この形状にはもう一つのメリットがあります。それは「置くだけスタンド」になること。 三角形の厚みがそのままスタンド代わりになるので、カフェで動画を見る時や、デスクで通知を確認する時に、わざわざ別のスタンドを取り出す必要がありません。

「スマホをずっと持っているのが辛い」という課題に対し、「持たなくていい時は置けばいい」という解決策を、一つのアイテムで完結させている点は流石です。シャルトリューズグリーンや花崗岩風のカラーも、福祉用具っぽさがなくて「推せる」ポイントですね。って、擁護もここらが限界…

なぜ「限定版」なのか?Appleが抱える矛盾

さて、ここからが本記事の核心であり、私が最も違和感を覚えた部分です。 この製品は、Appleのアクセシビリティへの取り組みを象徴するアイテムとして発表されました。サラ・ヘリンガー氏(アクセシビリティ責任者)も、インクルーシブな姿勢を強調しています。

なのに、なぜ「限定版」なんですか?

もし、このグリップが本当に手の不自由な人や、慢性的な痛みに悩む人の「生活の質(QOL)」を改善するものなら、それは「いつでも、どこでも、誰でも」買えるようにすべきではないでしょうか?

現状、この製品は米国のオンラインApple Store限定での販売です。日本や欧州のユーザーは指をくわえて見ているしかありません。 「すべての人へサービスを提供する」と言いながら、物理的な入手経路を絞る。このインクルーシブなメッセージと排他的な販売戦略のズレは、正直Appleらしくないと感じてしまいました。

おそらく、在庫リスクやニッチな需要を考慮したのでしょうが、本当に良いものであれば、定番ラインナップに加えてほしいというのが本音です。

とはいえ、この前のポーチみたいに即完売は無いと思うので、さすがにAppleさんもひよったのかもしれない。