信じられるだろうか? 2010年、我々ゲームファンの度肝を抜き、その後のオープンワールドゲームの在り方さえ変えてしまった、あの金字塔。Rockstar Gamesの『レッド・デッド・リデンプション(RDR)』が、あろうことかiOSとAndroidにやってくるという。

発表によれば、リリースは12月2日。しかも、本編だけでなく、あの伝説的な拡張パック『アンデッド・ナイトメア』まで引っ提げて、だ。

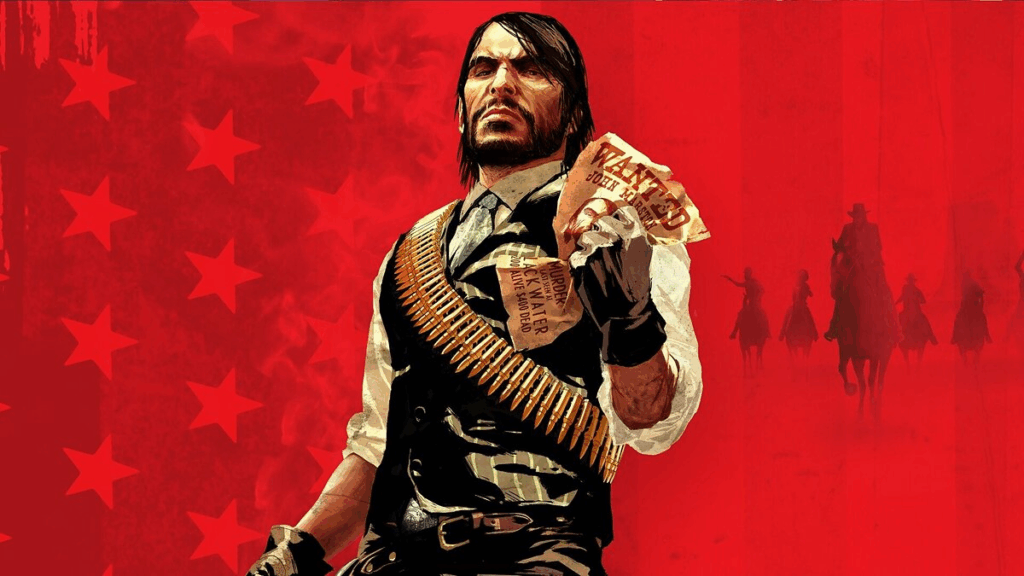

PS3やXbox 360でコントローラーを握りしめ、ジョン・マーストンの壮絶な旅路に息をのんだあの日々。そして『RDR2』でアーサーの物語に涙し、改めてジョンの背負ったものの重さを知った我々にとって、このニュースは単なる「移植」という言葉では片付けられない。

しかし、同時に湧き上がるのは純粋な疑問だ。 「待て、あの壮大な西部が、本当に手のひらに収まるのか?」 「価格は? 必要なスマホのスペックは? そして何より、操作性は?」

記事の内容を音声で聞きたい方はこちら↓

確定情報:我々は何を手に入れるのか?

まず、Rockstar Gamesが公式に発表した内容を整理しよう。今回のモバイル版リリースは、PS5やSwitchなどでの展開に続く、大規模なリバイバルの一環だ。

- リリース日: 2025年12月2日

- プラットフォーム: iOS および Android

- 収録内容:

- 『レッド・デッド・リデンプション』本編

- 拡張パック『アンデッド・ナイトメア』

- ゲーム・オブ・ザ・イヤー・エディションのボーナスコンテンツ

特筆すべきは、これが単なる「お試し版」や「簡略版」ではなく、両作品のシングルプレイヤーモードが完全に再現されるという点だ。もちろん、タッチ操作に最適化された「モバイルフレンドリーな操作オプション」も用意されるとのこと。

『アンデッド・ナイトメア』が収録されるのは大きい。本編のシリアスな空気とは真逆の、ゾンビが蔓延る西部でジョンが再び戦うという、ある種のお祭り騒ぎ。この二つの異なるテイストを一台のスマホで楽しめるというのは、控えめに言っても「豪華」だ。

未確定要素:我々は何を心配しているのか?

さて、問題はここからだ。公式発表では「ハードウェア要件や価格はまだ明らかにされていない」。これが我々の不安を煽る。

1. 「本当に快適に」遊べるのか?(操作性とスペック)

『RDR』は、ただ広いマップを移動するだけのゲームではない。馬の操作、デッドアイを使った精密な射撃、突発的な野生動物との遭遇、NPCとのインタラクション。これら全てがシームレスに繋がっている。

「モバイルフレンドリーな操作」とは具体的に何なのか? 画面上に仮想パッドが並ぶだけでは、あの繊細な銃撃戦は厳しいだろう。オートエイムの強化か、それとも全く新しい操作体系が導入されるのか。

もし外部コントローラー必須となれば、それはもはや「モバイル」の手軽さとは言えなくなってしまう。

そしてスペックだ。2010年のゲームとはいえ、元はPS3/360の性能を限界まで引き出した作品。Switch版(2023年)が安定して動作していることを考えれば、近年のハイエンドスマホなら問題ないかもしれない。

しかし、問題は「どれほどの」ハイエンド機が必要か、だ。そして、おそらく10GBを優に超えるであろうストレージ容量も確保しなければならない。

2. 価格はいくらになる?(ビジネスモデル)

これも大きな焦点だ。Rockstar Gamesのことだ、「基本無料のアイテム課金制」という安易な道は選ばないと信じたい。おそらくは「買い切り型」になるだろう。

参考までに、2023年にリリースされたNintendo Switch版やPS4版は、$49.99(日本では税込6,990円)だった。モバイル版がこれと全く同額とは考えにくいが、かといって1,000円や2,000円で買えるとも思えない。

なぜ今、再びジョン・マーストンなのか

ここで少し視点を変えてみたい。なぜ今、このタイミングで『RDR』のモバイル版なのだろうか。

我々の多くは、2018年に『RDR2』を体験している。『RDR』の前日譚として、若き日のジョンやダッチギャングの栄光と崩壊を、アーサー・モーガンの視点から見届けた。あの壮絶なエンディングの後で触れる『RDR』(時系列的には続編)は、初見プレイ時とは全く異なる意味合いを持つ。

『RDR2』で我々が知った「過去」があるからこそ、連邦捜査官に追われ、かつての仲間に銃口を向けざるを得ないジョン・マーストンの「未来(=RDR本編)」が、より一層切なく、重く響く。

今回のモバイル移植は、単に「昔のゲームがスマホで遊べる」という技術的な進化の報告ではない。それは、『RDR2』によって完璧に補完された壮大なサーガを、「いつでも、どこでも」追体験する権利を我々に与える、という「体験の変化」の提案なのだ。