「電子書籍リーダーは、目に優しいけれど白黒で、Wi-Fiがないと何もできない」――そんな常識が、いよいよ過去のものになるかもしれません。

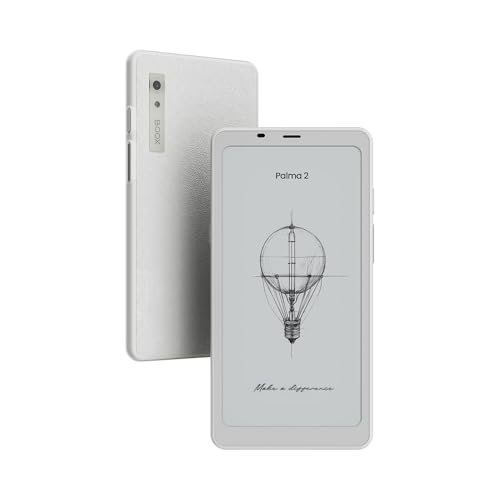

E Inkデバイスの雄、Onyx Booxが、私たちの想像を半歩先行くデバイスをグローバル市場に投入します。その名は「Boox Palma 2 Pro」。

一見すると小型スマートフォンのようなこのデバイスは、電子ペーパーの常識を覆す「カラー表示」に対応し、あろうことか「5GデュアルSIM」まで搭載してきました。もちろん、Booxの得意とする「スタイラス(別売)」での書き込みも可能です。

これは単なる「読書端末」の進化なのでしょうか? それとも、スマートフォンとE Inkリーダーの境界線を曖昧にする、全く新しいカテゴリの製品なのでしょうか?

この記事では、Palma 2 Proが秘めた可能性、競合製品との立ち位置、そして我々日本のユーザーが最も気になる「日本での発売時期」について、過去の傾向から大胆に予測していきます。

記事の内容を音声で聞きたい方はこちら↓

スマホサイズに詰め込まれた「カラーE Ink」という未来

Boox Palma 2 Proの核心は、そのディスプレイにあります。中国市場で先行発表された「Boox P6 Pro Color」のグローバル版として登場した本機は、6.13インチのKaleido 3 ePaperスクリーンを採用しました。

これは、最大4,096色を表示可能な最新世代のカラー電子ペーパーです。

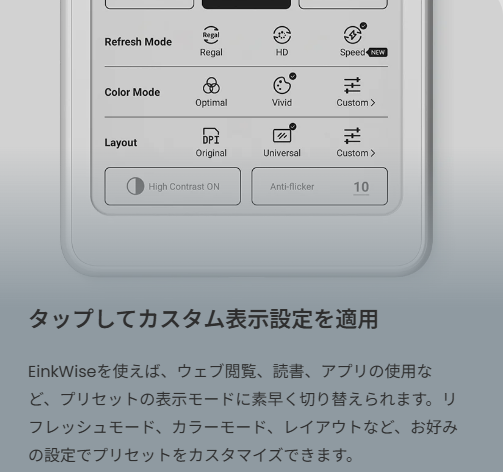

もちろん、現在の液晶やOLED(有機EL)のような鮮やかな発色には及びません。しかし、E Inkの最大の利点である「紙のような読みやすさ」「目の疲れにくさ」「超低消費電力」といった特性はそのままに、カラー表現が可能になったことの意義は計り知れません。

白黒では失われていた情報が、そこにある

解像度に注目すると、Booxが何を重視しているかが分かります。

- 白黒(テキスト)解像度: 824×1648 (300 ppi)

- カラー解像度: 412×824 (150 ppi)

テキスト表示の際は、従来のハイエンド電子書籍リーダーと同等の300 ppiという高精細さを維持。そして、カラー表示が必要な場面では150 ppiで色を表現します。

これにより、小説などの活字はクッキリと読みやすく、一方で雑誌の表紙、コミックのカラーページ、Webサイトの画像、PDF資料のグラフやマーカーなどが、色情報を持ったまま表示されるのです。

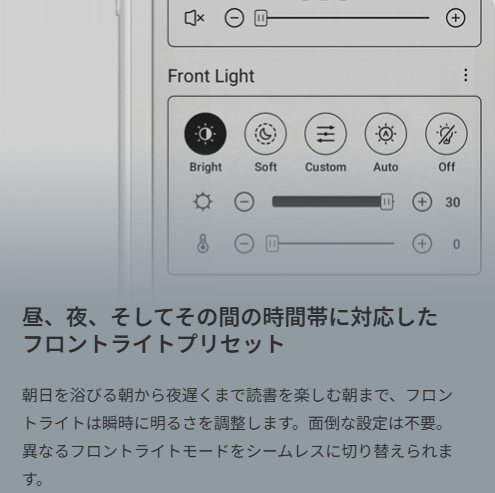

もちろん、ガラスで保護されたスクリーンには、色温度を調節可能なフロントライトも搭載されており、暗い場所でも快適に読書が楽しめます。

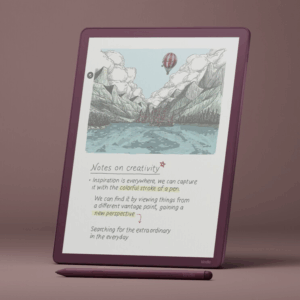

「読む」から「書き込む」へ。スタイラス対応の価値

カラー化の恩恵は「読む」だけにとどまりません。Palma 2 Proは、別売の「InkSense Plusスタイラス」に対応しています。

これにより、デバイスの活用シーンは一気に広がります。

- PDF化された論文やビジネス文書に、様々な色のペンで直接注釈を入れる。

- 電子書籍の重要な部分を、色を変えてハイライトする。

- 思いついたアイデアを、手書きノートとして書き留める。

これまでの白黒E Inkデバイスでも手書きは可能でしたが、「赤ペン」での修正指示や、「青」と「緑」での論理的な色分けなど、カラーだからこそ直感的に行える作業は数多く存在します。

なぜE Inkに「5G」が必要だったのか?

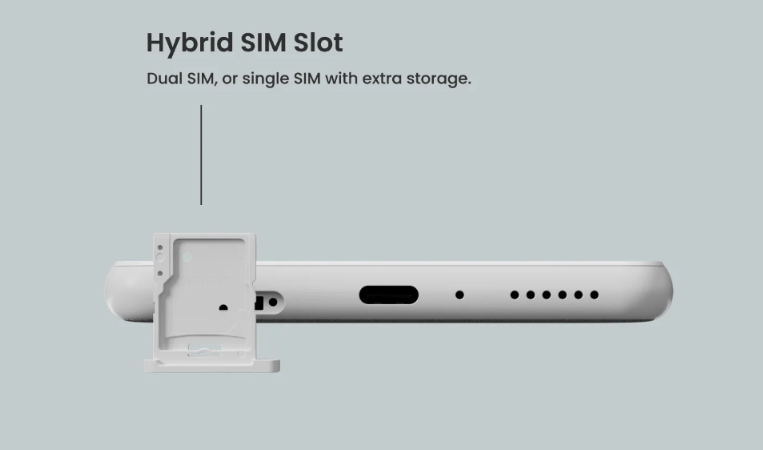

Palma 2 Proのもう一つの衝撃的な仕様が、「5G接続への対応」です。Palmaシリーズとしては初の試みとなります。

ハイブリッドSIMスロットを備え、「2枚のSIMカード」または「1枚のSIMカードとmicroSDカード」の構成が選択可能です。これにより、Wi-Fi環境がない屋外や移動中でも、常にインターネットに接続された状態を維持できます。

ただし、重要な注意点があります。

Booxは、「Palma 2 Proはデータ通信専用SIMを使用する」と明言しています。つまり、従来のスマートフォンのような電話番号を使った通話やSMSメッセージングには対応していません。

この仕様には疑問符が浮かぶかもしれません。デバイス本体には、ディスプレイ上部のレシーバー(通話用スピーカー)、2つのマイク、下部スピーカーと、通話に必要なハードウェアが一通り搭載されているにもかかわらず、です。

これはおそらく、VoIPアプリ(LINE通話、Skype、Zoomなど)の使用を想定しているか、あるいはコストや認証の問題で従来の電話機能をオミットしたと考えられます。

しかし、データ通信専用だとしても、常時接続のメリットは大きいでしょう。外出先でクラウド上の書類を即座にダウンロードしたり、最新のニュースをE Inkの読みやすい画面でチェックしたり、電子書籍をその場で購入して読み始めたりできます。

Android 15搭載。これは「目に優しいサブスマホ」だ

Palma 2 Proは、もはや電子書籍リーダーの枠には収まりません。その中身は、高性能なAndroidデバイスそのものです。

- OS: Android 15

- プロセッサ: オクタコアプロセッサ

- メモリ (RAM): 8GB

- ストレージ (ROM): 128GB

- 外部ストレージ: MicroSDカードで最大2TBまで拡張可能

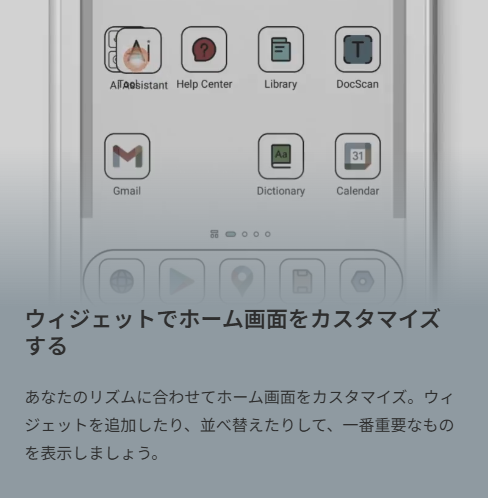

8GBのRAMとAndroid 15、そして何より「Google Playストア」がプリインストールされている点が決定的です。これにより、Kindle、Kobo、DMMブックスといった各種電子書籍アプリはもちろん、ブラウザ、メーラー、ノートアプリ、ニュースアプリなど、膨大なAndroidアプリが利用可能です。(E Inkの表示特性上、動画やゲームには不向きですが)

さらに、16MPの背面カメラ(LEDフラッシュ付)、指紋センサー兼電源ボタン、音量/ページめくりボタン、撥水加工、3,950mAhのバッテリーと、機能面でも妥協は見られません。

価格と競合。reMarkableとの違いは?

Boox Palma 2 Proは、ブラックとホワイトの2色展開で、価格は399.99ドル/399.99ユーロ(約6万円強 ※1ドル150円換算)で予約が開始されています。(2025年10月現在)

予約特典としてマグネット式保護ケースが無料で付属しますが、前述のInkSense Plusスタイラスは45.99ドル(約7,000円)の別売です。 したがって、スタイラスを含めた合計は約446ドル(約6万7千円)となります。

ここで比較対象となるのが、手書き特化型E Inkタブレットの雄、「reMarkable Paper Pro Move」(449ドル)です。

- reMarkable Paper Pro Move ($449)

- スタイラスが同梱されている。

- 手書き体験とシンプルさに特化。

- カラー非対応、5G非対応、Androidアプリ非対応。

- フォリオケースは別売($69〜)。

- Boox Palma 2 Pro ($399.99 + $45.99)

- スタイラスは別売。(予約特典でケース付属)

- カラーE Ink、5G対応、Android 15搭載による圧倒的汎用性。

- スマホサイズで携帯性抜群。

reMarkableが「デジタルノート」としての純粋性を追求するのに対し、Boox Palma 2 Proは「カラーも使えてネットにも繋がる、万能なE Inkデバイス」という、全く異なる土俵で勝負を挑んでいることがわかります。

【独自予測】Palma 2 Pro、日本発売は「2026年第1四半期」が濃厚か?

さて、日本のファンにとって最大の関心事は「日本国内での正規発売」でしょう。

Onyx Boox製品は、これまでもSKT株式会社などの正規代理店を通じて、グローバル版の発表から比較的早い段階で日本市場に投入されてきました。過去のPalmaシリーズや主力モデルのNote Airシリーズなども、技適マークを取得した上で国内販売されています。

今回のPalma 2 Proは、グローバルでの発売が11月7日に設定されています。

過去の傾向を踏まえると、以下のように予測します。

- パターン1(最速): 2025年末、ホリデーシーズン商戦(12月)に合わせて国内発表・発売。

- パターン2(標準): グローバル発売から2〜3ヶ月後、つまり2026年の第1四半期(1月〜3月頃)に国内発表・発売。

Palma 2 Proは5G(データ通信専用とはいえ)に対応しており、通常のWi-Fiモデルよりも国内認証(技適)に時間がかかる可能性があります。そのため、パターン2の「2026年はじめ」という予測が最も現実的ではないでしょうか。

価格については、グローバル価格(約400ドル)に輸入コストやサポート費用、為替レート(円安傾向)を考慮すると、本体のみで6万円台後半から7万円台前半での登場になると予想されます。

これは「読書端末」ではなく「E Inkサブスマホ」だ

Boox Palma 2 Proは、従来の電子書籍リーダーの延長線上にありながら、その枠を大きくはみ出した意欲作です。

「カラーE Ink」「5G接続」「Android 15」「スタイラス対応」——これらすべてをスマートフォンサイズに凝縮したこのデバイスは、「読書端末」と呼ぶよりも「目に優しい、データ通信専用のサブスマートフォン」と呼ぶ方がふさわしいでしょう。

もちろん、通話ができない点や、E Ink特有の表示速度の遅さ(動画やゲームは不向き)は、メインのスマートフォンにはなれない明確な限界を示しています。

しかし、SNSや動画視聴で疲れた目を休めつつ、テキストベースの情報収集(ニュース、Web、SNSの閲覧)や読書、PDFへの書き込みを快適に行いたい、というニーズを持つ人々にとって、Palma 2 Proは「これ以上ない相棒」となる可能性を秘めています。