ついにベールを脱いだ、Appleの最新モデル「iPhone Air」。その手に取った誰もが息をのむほどの驚異的な薄さは、まさに技術の結晶と言えるでしょう。しかし、多くのユーザーが抱くのは「これだけ薄くて、すぐに曲がったり壊れたりしないのか?」「修理代がとんでもないことになるのでは?」という、もっともな不安ではないでしょうか。(実際にはかなり強固であることがこちらの動画で証明されています)

その答えは、やはりその内部構造に隠されていました。

発売と同時にiFixitをはじめとする専門家チームが実施した分解レポートによって、Appleがこの薄さを実現するために、いかに大胆かつ緻密な設計変更を行ったかが明らかになりました。それは単なる薄型化ではなく、「強度」と「修理のしやすさ」までをも見据えた、Appleの設計思想の新たなステージを示すものでした。

この記事では、その分解レポートを紐解きながら、iPhone Airの薄さの秘密、気になる耐久性の真相、そしてユーザーにとって最も重要な「修理のしやすさ」について、徹底的に解説していきます。

記事の内容を音声で聞きたい方はこちら↓

驚異の薄さを実現した設計の妙技「プラトー」という発想

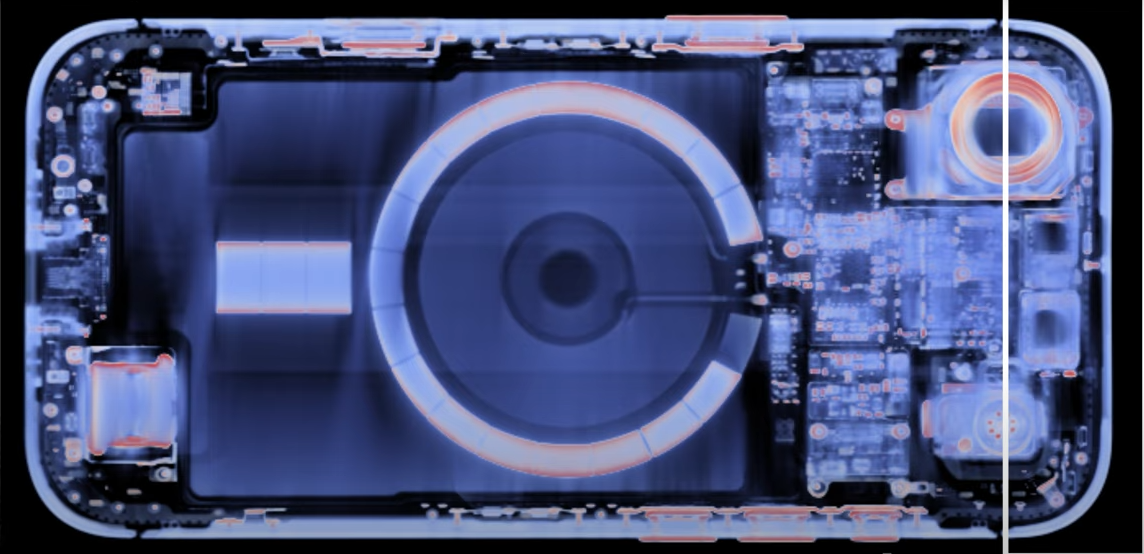

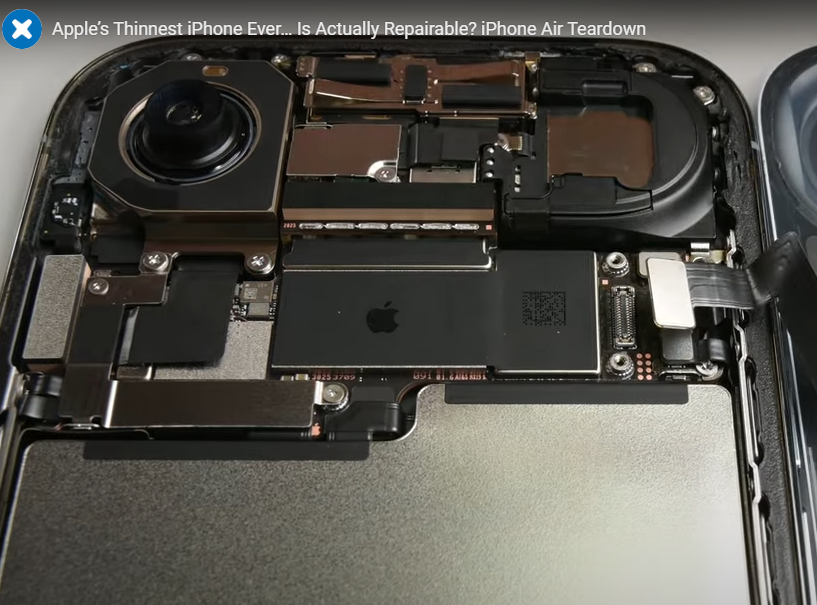

iPhone Airの内部をCTスキャンで覗いてみると、従来モデルとは明らかに異なる構造が浮かび上がります。その最大の特徴が、Appleが「プラトー(高原、ようは出っ張り部分)」と名付けた、幅広くなったカメラバンプ周辺の設計です。

これまで本体内部に分散して配置されていたロジックボード(スマホの頭脳にあたる基板)や重要なチップ類が、この「プラトー」部分に集約されているのです。

▼プラトー設計がもたらした恩恵

- 究極の薄型化

主要部品を一部分に集めることで、それ以外の広大なスペースを薄いバッテリーとディスプレイのためだけに使うことが可能になりました。これが、あの驚異的な薄さを生み出す最大の功労者です。 - 構造的な強度の向上

部品を上部に固めることで、本体中央部の構造がシンプルになり、外部からの圧力、特に「曲げ」に対する耐性が向上しました。

まさに、逆転の発想。カメラの出っ張りを単なるデメリットと捉えず、むしろそれを積極活用して内部スペースを再構築するという、Appleならではの巧妙な設計と言えるでしょう。

薄さと裏腹?気になる「曲げ」への耐久性はむしろ向上していた

かつてスマートフォン業界を騒がせた「ベンドゲート(本体が簡単に曲がってしまう問題)」。iPhone Airの薄さを見て、あの悪夢が再来するのではないかと心配した方も多いはずです。

しかし、結論から言えば、その心配は杞憂に終わる可能性が高いです。

前述の「プラトー」構造が、iPhone Airの背骨のような役割を果たし、ポケットの中などで圧力がかかった際の歪みを効果的に防いでいます。実際に、あるYouTuberが行った耐久テストでは、かなりの力を加えても簡単には曲がらないことが実証されました。

もちろん、これは完成品としての話。分解の過程で内部の支持部品を取り除いた状態では、フレームは曲がりやすくなります。iFixitのレポートによれば、チタンフレームはアンテナの電波を通すための樹脂パーツによって3つの部分に分割されており、それらが組み合わさることで初めて一体としての強度を発揮する設計になっているとのこと。

つまり、薄いながらも、計算され尽くした構造によって十分な剛性が確保されているのです。

ユーザー歓喜!異例とも言える「修理のしやすさ」への配慮

近年のスマートフォン、特にiPhoneは、その複雑さから「修理がしにくい」というのが定説でした。しかし、iPhone Airは、その流れに一石を投じるモデルとなるかもしれません。

iFixitが付けた暫定の「修理しやすさスコア」は、10点満点中7点。これは、修理のしやすさで評価されたiPhone 16に匹敵する高評価です。

【ポイント1:バッテリー交換が驚くほど簡単に】

最も消耗が早く、交換ニーズが高い部品であるバッテリー。iPhone Airは、まず背面ガラスを簡単に取り外すことができ、その直下に金属カバーで保護されたバッテリーが現れます。いくつかのコネクタを外すだけで、比較的早い段階でバッテリー本体にアクセスできるため、街の修理店などでも迅速かつ安全なバッテリー交換が期待できます。

興味深いことに、このバッテリーは「iPhone Air MagSafeバッテリーパック」に使われているものと同一であることが確認されており、相互に交換も可能でした。これは、部品の共通化によるコスト削減や供給安定化にも繋がる、賢い選択と言えるでしょう。

【ポイント2:モジュール式部品の採用と、今後の課題】

USB-Cポートといった重要な部品もモジュール式(部品単位で交換可能)になっており、修理への配慮が見られます。しかし、こちらは周囲の部品が密集しているため、交換には多少の手間と技術が必要になるようです。

また、カメラユニットの取り外しは、ロジックボードを先に動かす必要があるなど、依然として難易度の高い箇所も残されています。Apple独自の「部品のペアリング(シリアル番号による紐付け)」も完全になくなったわけではないようですが、以前よりは手順が緩和されているとの報告もあり、サードパーティによる修理の道が少し開かれたのかもしれません。

薄型化の代償?バッテリー容量減少というトレードオフ

ここまでiPhone Airの設計の素晴らしさを解説してきましたが、もちろん良いことばかりではありません。薄型化を実現するために、最も大きな犠牲となったのが「バッテリー容量」です。

物理的なスペースの制約から、バッテリー容量は前年モデルと比較して大幅に減少しています。Appleは「ソフトウェアの魔法とハードウェアの最適化」によって、実際のバッテリー持続時間はiPhone 16を上回ると主張していますが、これには少し注意が必要です。

バッテリー容量が小さいということは、同じ時間使うために、より多くの充放電サイクルを繰り返す必要があるということです。これは、長期的に見てバッテリーの劣化が早まる可能性を意味します。購入から2〜3年が経過した頃に、バッテリーの持ちにどれだけの影響が出てくるのかは、現時点では未知数です。

iPhone Airの総重量のうち、約28%をバッテリーが占めているという事実からも、Appleがいかにバッテリーを削って軽量化と薄型化を達成したかが窺えます。

まとめ

iPhone Airの分解レポートから見えてきたのは、Appleが「薄さ」という一つの目標のために、デザイン、強度、そして修理のしやすさという、時に相反する要素を、極めて高いレベルで両立させようとした野心的な挑戦の姿でした。

「プラトー」という新しい設計思想は、単に部品を移動させただけでなく、それがそのまま本体の強度を高めるという合理性を備えています。そして、これまで批判の的になることも多かった「修理のしやすさ」に対して、明確な改善の意志を示したことは、多くのユーザーにとって朗報と言えるでしょう。

もちろん、バッテリー容量の削減という、分かりやすいトレードオフも存在します。最新の性能とデザインを享受する代わりに、長期的なバッテリー寿命については、ある程度の覚悟が必要になるかもしれません。