Apple史上最も薄いスマートフォン、「iPhone Air」。その洗練されたチタンのフォルムが発表されたとき、多くの人がその美しさに息を呑んだことでしょう。しかし同時に、こんな疑問が頭をよぎったはずです。「これほどまでに薄くて、バッテリーは本当に大丈夫なのだろうか?」と。

過去、薄さを追求したデバイスがバッテリー性能を犠牲にしてきた例は少なくありません。しかしAppleは、iPhone Airのバッテリー寿命を「一日中続く」と断言し、iPhone 15 Proをも上回るビデオ再生時間を実現したと発表しました。

なぜ、この驚異的なスタミナを実現できたのか?その答えの鍵は、新開発の「高密度バッテリー」や最新チップだけではありませんでした。実は、私たちが長年当たり前のように使ってきた「SIMカードスロット」を完全に取り払うという、Appleの大胆な決断が大きく関わっていたのです。

記事の内容を音声で聞きたい方はこちら↓

薄さの常識を覆す「iPhone Air」のバッテリー性能

まず、iPhone Airがどれほどのバッテリー性能を持つのか、おさらいしておきましょう。

- ビデオ再生時間: 最大27時間(iPhone 16 Proに匹敵)

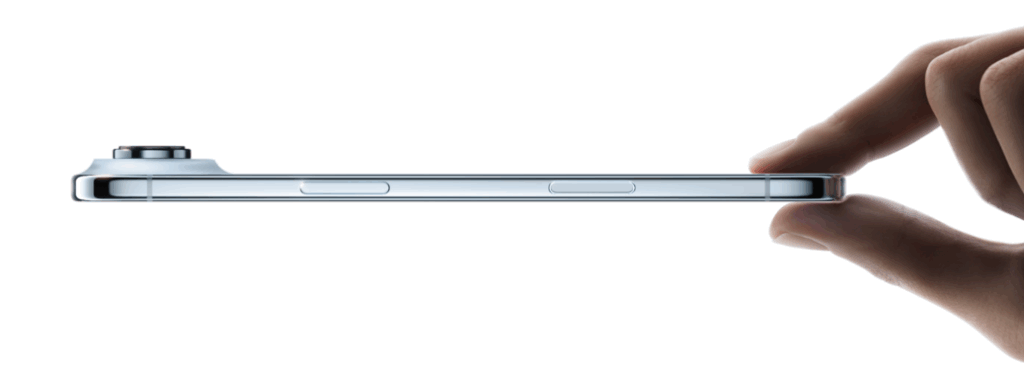

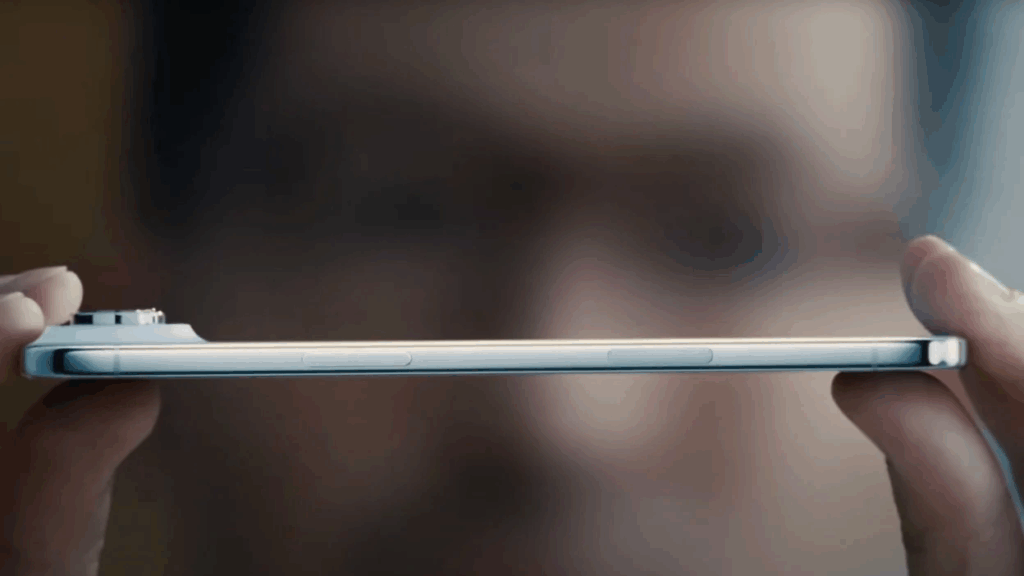

- 薄さ: わずか5.64mm

- バッテリー容量: 3,149mAh

注目すべきは、iPhone 16 Proよりもはるかにスリムでありながら、同等の耐久性を実現している点です。通常、本体が薄くなればバッテリーを搭載する物理的なスペースは小さくなり、容量も減少するのが常識でした。Appleは、この物理的な制約をどのようにして乗り越えたのでしょうか。その答えは、内部設計の根本的な見直しにあります。

秘密①:スペースを生み出す新技術「高密度バッテリー」

Appleは、iPhone Airの内部コンポーネントをカメラ周辺に集中配置する「プラトー」デザインを採用しました。これにより生まれたスペースに「高密度バッテリー」を搭載したと説明しています。

これは、近年のスマートフォン業界で注目されている「シリコンカーボン電極技術」を指していると考えられます。従来のバッテリーよりもエネルギー密度を格段に高めることができるこの技術により、同じサイズでもより多くの電力を蓄えることが可能になります。

つまり、より小さなスペースで、より大容量のバッテリーを実現できるのです。iPhone Airの薄型ボディに3,149mAhものバッテリーを搭載できたのは、この技術革新が大きな要因であることは間違いありません。

秘密②:性能と効率を両立する頭脳「A19 Proチップ」

心臓部には、最新の「A19 Pro」チップが搭載されています。TSMCの最先端プロセスで製造されたこのチップは、驚異的な処理性能を持ちながら、非常に電力効率が高いのが特徴です。AppleはiPhone Airにおいて、性能を極限まで引き上げるのではなく、同じ性能をより小さなサイズで、より少ない電力で実現する方向を選択したと考えられます。これにより、バッテリー消費を抑えつつ、内部スペースの確保にも貢献しているのです。

なぜSIMスロットが無いとバッテリー寿命が延びるのか?

そして、ここからが本題です。ティム・クックCEOが明かしたiPhone Airのバッテリー寿命を飛躍させたもう一つの革新、それがeSIMへの完全移行、すなわち物理的なSIMカードスロットの廃止です。

一見すると、「あの小さなスロットがなくなったくらいで、そんなに変わるものなのか?」と思うかもしれません。しかし、精密機器の塊であるスマートフォンの内部において、その「小さなスペース」は計り知れない価値を持つのです。

考察①:物理的なスペースの創出という直接的メリット

最も分かりやすい理由は、SIMカードスロットとトレイが占めていた物理的な空間を、すべてバッテリーセルのために転用できたことです。

スマートフォンの内部設計は、0.1mm単位で部品がひしめき合う、まさにパズルのような世界です。SIMカードスロットは、単にカードを差し込む穴だけではありません。カードを読み取るための電子部品、カードを固定し排出するためのトレイ機構など、複数の部品で構成されています。

Appleは、この機構が占めていた本体の隅のスペースまで、文字通り「隅々まで」バッテリーセルで埋め尽くすことに成功しました。たとえそれが数ミリ四方の空間であったとしても、高密度化されたバッテリーセルにとっては、数十分、あるいは1時間以上の駆動時間延長に繋がる貴重な「領土」なのです。

ティム・クック氏が「これまで物理的なSIMがあった領域までバッテリーを拡張する」と述べたように、この物理的なスペースの確保が、バッテリー容量を最大化するための最後のピースとなりました。

考察②:設計自由度の向上がもたらす間接的メリット

SIMスロットの廃止は、単にスペースが空くだけでなく、内部レイアウト全体の設計自由度を飛躍的に向上させるという間接的なメリットももたらします。

これまで、設計者は必ずSIMスロットをどこかに配置しなければならない、という「制約」の中で基盤や他の部品のレイアウトを考えていました。しかし、その制約が取り払われたことで、より効率的な部品配置が可能になります。

例えば、熱源となるチップとバッテリーを理想的な距離に配置したり、アンテナの感度を最適化したりと、これまで以上に無駄のない、洗練された内部設計が実現できるのです。

この最適化されたレイアウトが、結果としてバッテリーを搭載するためのスペースをより効率的に生み出すことに繋がり、iPhone Airの驚異的なスタミナに貢献していると考えられます。

考察③:防水・防塵性能の向上と構造の簡素化

スマートフォンにとって、外部との開口部は常に弱点となり得ます。SIMカードスロットは、USB-Cポートと並んで、水や塵が侵入するリスクのある数少ない開口部の一つでした。

このスロットを廃止することで、筐体の密閉性が高まり、防水・防塵性能が向上します。そして、防水・防塵のためのシーリング部品や複雑な内部構造を簡素化できるため、その分のわずかなスペースや重量を他に割り当てることが可能になります。これもまた、間接的にバッテリースペースの確保に貢献していると言えるでしょう。

【まとめ】

iPhone Airが実現した「薄さ」と「驚異的なバッテリー寿命」の両立。それは、単一の技術革新によるものではなく、

- より小さなスペースで大容量を実現する「高密度バッテリー」

- 性能と電力効率を両立させた「A19 Proチップ」

- そして、物理スペースと設計自由度を生み出した「SIMスロットの廃止」

これら複数の要因が、まるで奇跡のように組み合わさって初めて成し得た偉業なのです。

特に、SIMカードスロットの廃止という決断は、今後のスマートフォン業界全体に大きな影響を与えるターニングポイントになるかもしれません。私たちはこれまで、eSIM化を「乗り換えが便利になる」「海外で使いやすい」といった利便性の側面からのみ捉えがちでした。

しかしAppleは、それがデバイスの物理的な設計そのものを進化させ、ユーザーが最も望む『バッテリー寿命』という根本的な課題を解決する鍵であることを、iPhone Airをもって証明して見せたのですが、実際のところは使ってみないと解らない…ってところでしょうね。

本当にバッテリーが余裕で1日持つ仕様であれば、わざわざAir専用バッテリーとか発売しますかね?そこがまた気にあるところではありますが、最終的には薄さに対してのトレードオフと割り切ってしまうしかないのでしょうね。