2022年の登場以来、電子ペーパーの可能性を大きく広げた「Kindle Scribe」。その次世代機を待ち望んでいた一人として、Amazonの秋のイベントで発表されたニュースには心が震えました。しかも、単なる後継機種ではなく、尖った個性を持つ兄弟機を含む3モデル同時投入という、嬉しいサプライズ付きです。

しかし、その変化はあまりにも大きい。シンメトリーなベゼルへのデザイン刷新、ディスプレイの大型化、そして「フロントライトなし」という挑戦的なモデルの登場。これらは果たして「進化」と呼べるのでしょうか?

2025年、Kindle Scribeが迎える大きな転換点

今回の発表の核心は、AmazonがKindle Scribeという製品のユーザー層を、より細分化して捉え始めた点にあるでしょう。全てを一台でこなす万能機としての「Kindle Scribe(第3世代)」、そして読書と手書きという原点に立ち返り、コストと機能性を突き詰めた「フロントライトなしモデル」。

さらに、カラー表現を可能にした「Kindle Scribe Colorsoft」。これらは、私たちが電子ペーパーに何を求めるか、その多様な答えに応えようとするAmazonの強い意志の表れです。

この記事では、モノクロモデルの2機種に絞り、その劇的な変化の中身を詳しく見ていきます。

ベゼルよ、さらば。タブレットライクに進化した新デザインの功罪

初代Scribeユーザーが最も驚き、そして議論を呼ぶであろう点が、デザインの全面刷新です。片側に太いベゼルを備え、そこにペンを磁力で装着するアシンメトリーなデザインは、デバイスを「掴んで書く」という行為において、絶妙な安定感と安心感を与えてくれていました。誤って画面に触れてしまう心配もなく、まさにデジタルのノートブックとして完成された形の一つだったと言えるでしょう。

しかし、新しい第3世代は、その象徴的なデザインを捨て去りました。4辺が均一なベゼルを持つその姿は、まるでiPadのような現代的なタブレットそのものです。これにより、前世代機よりも縦長でありながら、よりスリムで軽量なボディを実現したというのですから、携帯性という点では間違いなく大きな進歩です。

ただ、手放しで喜べないのも事実。あの太いベゼルが生み出していた「持ちやすさ」という機能美が失われることで、実際の使用感はどう変わるのか。特に、立ったままメモを取るようなシーンでは、少し心もとなく感じるかもしれません。美しさと機能性のトレードオフ、これが新デザインの功罪と言えるでしょう。

紙の体験を再定義する11インチディスプレイの進化

デザインの次に注目すべきは、10.2インチから11インチへと大型化したディスプレイです。たかが0.8インチ、されど0.8インチ。このわずかな拡大が、A4サイズのPDF資料の閲覧や、見開きでの読書体験を、より快適なものへと引き上げてくれることは間違いありません。

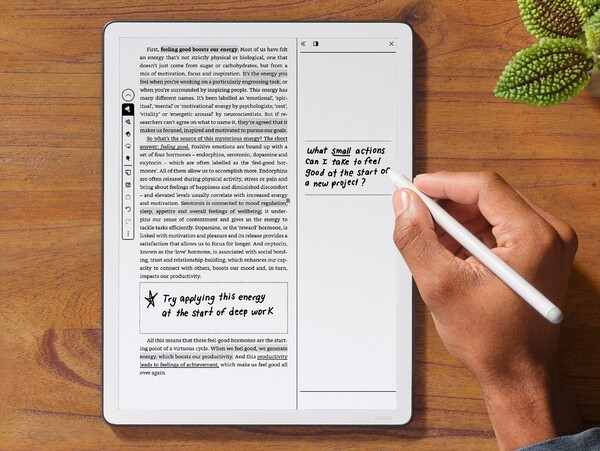

しかし、真の進化はサイズだけではありません。Amazonが「サイズと書き心地の両方において紙を映し出している」と語るように、その質感にメスが入りました。

- テクスチャ成形された新ガラス採用

再設計されたプレミアムペンとの組み合わせで、より紙に近い摩擦感と書き味を実現。 - 視差のほぼゼロへの低減

ペン先と実際に描画される線とのズレを極限までなくし、思考と描画がダイレクトに繋がる感覚。

これらは、Scribeを単なる電子書籍リーダーとしてではなく、「書く」ためのデバイスとして使っているユーザーにとって、何よりの朗報です。この書き心地の進化だけでも、買い替えを検討する価値は十分にあると感じさせます。

異端か、必然か。「フロントライトなしモデル」という新たな問いかけ

今回の発表で最も衝撃的だったのが、この「フロントライトなしモデル」の存在です。スマートフォンはおろか、ほとんどの電子書籍リーダーにライトが内蔵されている現代において、なぜAmazonはあえて光を捨てたのでしょうか。

その答えは、「紙の完全な代替」という哲学にあるのかもしれません。紙のノートは、自ら光りません。明るい場所で読み書きするのが前提です。このモデルは、まさにその体験をデジタルで再現しようとしています。

この選択がもたらすメリットは明確です。

- 驚異的なバッテリー寿命:1回の充電で最大16週間。標準モデルの12週間をさらに上回ります。

- 魅力的な価格:標準モデルより70ドル安い429ドル(約6.3万円)という価格設定。

もちろん、夜間や薄暗いカフェでは使えないという大きな制約はあります。しかし、「日中の会議メモや講義ノート専用」「自宅の書斎での執筆活動に集中したい」といった特定の用途に絞れば、これほどミニマルで魅力的な選択肢はないでしょう。これは万人向けのデバイスではありません。しかし、特定の誰かにとっては、これ以上ない「必然」のデバイスとなり得るのです。

快適さは細部に宿る。パフォーマンス向上とAIによる新体験

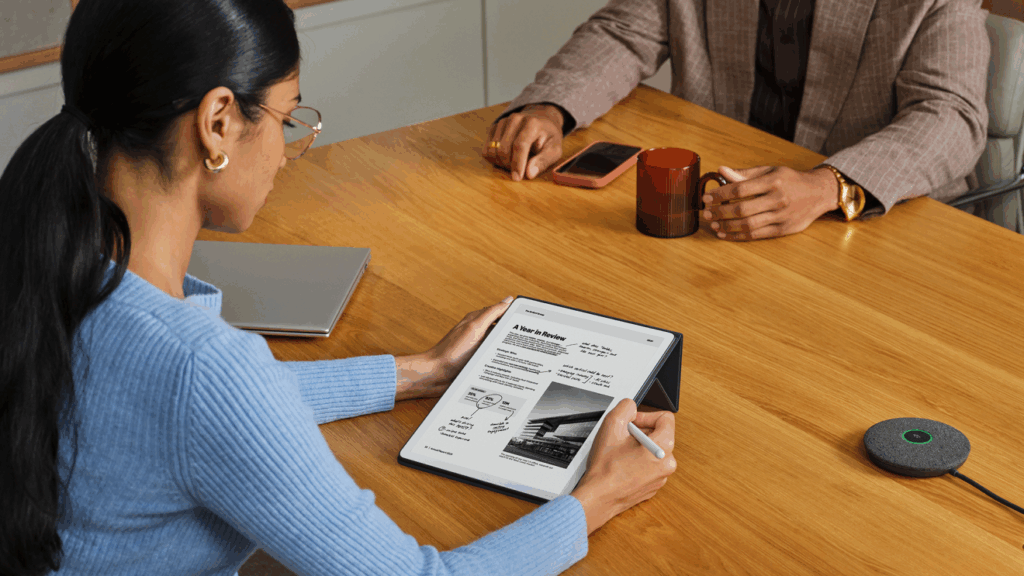

外見だけでなく、中身も着実に進化しています。新しいクアッドコアプロセッサと増量されたメモリは、ページめくりやノートの読み込みといった日常的な操作を、より高速でストレスのないものにしてくれるはずです。

さらに、ソフトウェア面ではAIを活用した新機能が多数追加されました。 AIによる書籍やノート内の検索、AI支援による読み上げツール、そしてメモやドキュメントをAlexa+へ送信する機能など、デバイスの利便性を大きく向上させるものばかりです。

特にビジネスユーザーにとって見逃せないのが、Google DriveやMicrosoft One Driveとの連携強化です。クラウド上のドキュメントに直接アクセスし、書き込み、保存できる。さらにOneNoteとのノートブック共有も可能になるなど、Scribeが仕事のハブとして機能する未来がすぐそこまで来ています。

スペックから見る「進化点」と「残念な点」

改めて、今回のモデルチェンジの光と影を整理してみましょう。

- 進化した点

洗練された新デザイン、大型化と質感を高めたディスプレイ、高速なプロセッサとメモリ、AIとクラウド連携によるソフトウェア機能。 - 見送られた点

Wi-Fi 6、防水機能、ワイヤレス充電。

防水機能がない点は、お風呂で読書を楽しみたいユーザーにとっては残念なポイントかもしれません。また、ワイヤレス充電も非対応です。これらは、バッテリー寿命やコスト、そしてデバイスの薄型化などを考慮した上での判断なのでしょう。

もう一つ、フロントライトなしモデルのストレージが16GB一択という点も少し気になります。多数のPDFや書籍を管理するには、少し心許ない容量かもしれません。これもまた、特定の用途に特化したモデルであることの表れと言えるでしょう。

まとめ

さて、長々と分析してきましたが、結論としてKindle Scribe(第3世代)は「買い」なのでしょうか。

私の答えは、「多くのユーザーにとって、これは革命的な買い替えになる」です。

今回のモデルチェンジは、単なるスペックの向上ではありません。デザインフィロソフィーの転換であり、ユーザーの多様な使い方に応えようとするAmazonの新たな戦略です。

より広く、美しく、そして紙に近い書き味を求める全てのクリエイティブなユーザーにとって、標準の「第3世代」モデルは、間違いなく現行機を過去にする体験を提供してくれるでしょう。

利用シーンを割り切り、純粋なデジタルノートとしての性能とコストパフォーマンスを重視するユーザーにとって、「フロントライトなしモデル」は、これまで市場に存在しなかった唯一無二の魅力的な選択肢です。

もちろん、防水機能の欠如や、現行機のデザインに愛着がある方にとっては、慎重な判断が必要かもしれません。しかし、ディスプレイとペンの体験における根本的な進化、そしてAIによるソフトウェアの革新は、それらの懸念を補って余りある魅力を持っていると私は感じます。

うーん、前作とかわらず、やっぱちょっと高いっすよね…