「今日の天気、iPhoneの予報だと晴れだったのに、いきなり雨に降られた…」 「iPhoneの天気予報って、なんだか他のアプリや気象庁の予報と違う気がするけど、どうして?」

毎日なにげなくチェックしているiPhoneの標準天気予報。手軽で便利な反面、こうした疑問や不満を感じたことがある方も多いのではないでしょうか?一部では「iPhoneの天気予報はあまり当たらない」という声も聞かれます。

この記事では、そんなiPhoneの天気予報の謎に迫ります。iOSのアップデートで情報源が変わったこと、日本の気象庁のデータとの関係、そしてなぜ他の天気予報と結果が異なることがあるのか、その仕組みや理由をさまざまな角度から徹底的に掘り下げて解説します。この記事を読めば、あなたがiPhoneの天気予報をより賢く活用するためのヒントが見つかるはずです。

1. iPhone天気予報の提供元は?その変遷と現在の「Apple Weather」

まず押さえておきたいのは、iPhoneの天気予報の情報源は変化してきたという点です。

長らく、iPhoneの天気予報はアメリカの大手気象情報会社「The Weather Channel」のデータを利用していました。しかし、Appleは2020年に気象アプリ「Dark Sky」を買収するなど、気象情報分野への投資を強化。そして、iOS 15.2(一部機能はiOS 16以降で本格化)あたりから、天気予報のデータソースを自社開発の「Apple Weather」へと切り替えました。

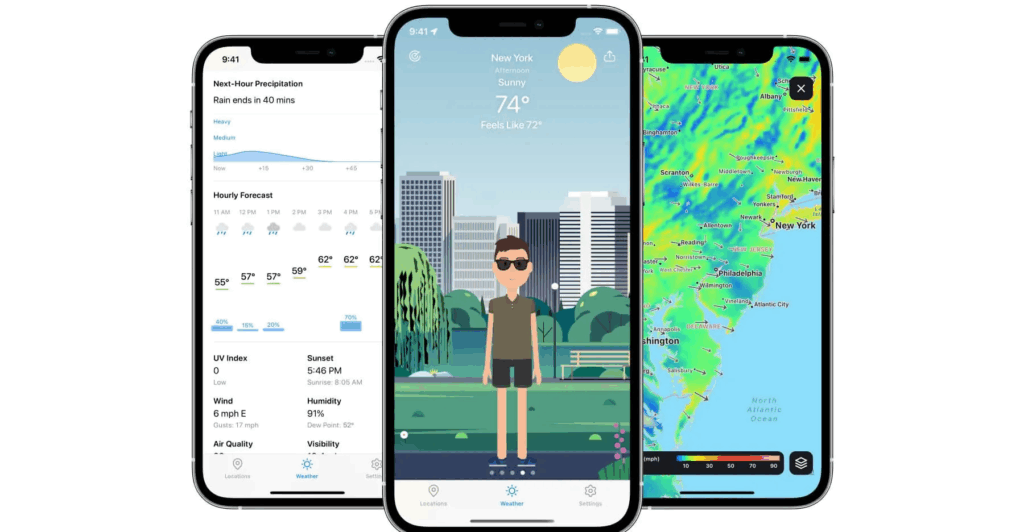

Appleの公式サイトによると、現在、iPhoneの「天気」アプリで表示される気温、降水量、風の地図などのデータは「Apple Weather」によって提供されています。このApple Weatherは、世界各国の気象機関から提供されるデータや、独自の予測モデル、機械学習などを組み合わせて予報を生成していると考えられています。

「じゃあ、日本の気象庁のデータは使われているの?」

これが多くの方が気にするポイントでしょう。Appleは詳細なデータソースの全てを公表しているわけではありませんが、Apple Weatherが日本の気象庁を含む各国の公的機関が発表する観測データや数値予報モデルの結果などを利用している可能性は非常に高いと言えます。自社で世界中に気象観測網を張り巡らせるよりも、既存の質の高い公的データを活用する方が合理的だからです。

ただし、重要なのは「気象庁のデータを“そのまま”表示しているわけではない」という点です。これについては後ほど詳しく解説します。

2. 天気予報はどうやって作られる?気象庁データと予報会社の役割

iPhoneの予報と他の予報の違いを理解するために、まず一般的な天気予報がどのように作られるのかを見ていきましょう。

- 気象観測

気象衛星、気象レーダー、アメダス(自動気象データ収集システム)、ラジオゾンデ(高層気象観測)など、様々な方法で「現在」の大気の状態(気温、湿度、気圧、風向・風速、雨量など)を観測します。 - 数値予報

収集された観測データをスーパーコンピュータに入力し、大気の流れや物理法則に基づいて、数時間後から数週間後までの大気の状態をシミュレーションします。これが「数値予報モデル」の結果です。気象庁はこの数値予報モデルの結果を広く提供しています。 - 予報の解析と修正

数値予報モデルの結果はあくまでシミュレーションであり、完璧ではありません。そこで、気象予報士がこの結果を解析し、地形効果、過去の類似事例、最新の観測データなどを考慮して、より現実に即した予報へと修正・調整を加えます。この過程で、予報会社ごとのノウハウや経験が生かされます。 - 情報提供

最終的に、解析・修正された予報が、テレビ、ラジオ、新聞、インターネット、天気予報アプリなどを通じて私たちに届けられます。

つまり、多くの天気予報サービスは、気象庁などが提供する観測データや数値予報モデルの結果を「元データ」としながらも、そこに独自の技術や解釈、付加情報を加えて最終的な「天気予報」を作成・提供しているのです。

3. なぜiPhoneの予報は他の日本の予報と異なるのか?

天気予報って、アプリやテレビで見てると、同じ日なのに言ってる内容がちょっと違うこと、ありませんか? それって、天気予報を出している会社ごとに、いろんな「やり方」が違うからなんです。

例えるなら、天気予報は「料理」みたいなもの。同じ食材(天気データ)を使っていても、料理人(天気予報会社)が違うと、出来上がる料理の味(予報)が変わってきますよね。

まず大きな違いは、使っている天気地図です。 Apple Weatherは、世界中の天気を見る大きな地図(グローバルなモデル)を中心に使っています。だから、広い範囲の天気を見るのが得意です。 一方、日本の天気予報会社は、気象庁が作る大きな地図に加え、日本のもっと細かくて詳しい地図(日本の地形に合わせた局地モデル)も自分たちで作って使っているんです。これは、日本は山が多くて天気が変わりやすいので、より詳しい地図で見た方が正確だからですね。使う地図の細かさや、どこに注目するかが違うので、予報も変わってきます。

次に、数字の解釈の仕方です。 天気予報の会社は、気象庁が出す天気に関するたくさんの数字(データ)を見ています。でも、その数字を「晴れ」「雨」「曇り」や「何パーセントの確率で雨が降るか」といった、私たちがわかる言葉に変えるための「計算のルール」や「秘密の式」が、会社ごとに違うんです。Apple Weatherも独自の計算方法を持っていますが、それが必ずしも日本の天気の動きや私たちの感覚にぴったり合うとは限りません。

それから、「人の目」で修正しているか、という点も大きいです。 日本の多くの天気予報会社には、経験豊富な「お天気お兄さん・お姉さん」(気象予報士)がいます。彼らはコンピューターが出した予報を最終チェックして、「ここは急に雨が降りそうだから、予報を少し変えよう」といった風に、長年の経験と知識で予報を修正することがよくあります。特に、コンピューターだけでは予測が難しいような、局地的な大雨や急な天気の変化には、人の判断がとても大切になります。Apple Weatherがどれくらい「人の目」で修正しているかははっきりしませんが、世界中の予報を扱うとなると、日本の予報会社ほどきめ細かくはできないかもしれません。

他にも、情報を更新するタイミングも関係します。 天気予報は常に新しい情報を取り入れて変わっていくものなので、情報を更新する時間や回数が違うと、見ている情報が違うことになるので、当然予報もずれてくることがあります。

最後に、見せ方や言い方も意外と影響します。 例えば、「降水確率50%」と言われても、人によって「半分は雨が降るんだな」と思う人もいれば、「半分は降らないかも」と思う人もいますよね。また、天気マークのデザインや、何時間ごとの予報かといった見せ方で、私たちユーザーが天気予報から受け取る印象は大きく変わってくるんです。

こういった様々な違いが積み重なって、同じ日の天気予報でも、アプリや会社によって言うことが少しずつ変わってくる、というわけなんです。

4. iPhoneの天気予報が「当たらない」と感じる要因は?

先ほど、天気予報のアプリや会社によって予報が違うのは、使っている地図の種類や、数字を読み解く「秘密の計算方法」、それに予報士さんの「人の目」での修正などが違うからだとお話ししましたね。それに加えて、「iPhoneの天気予報はあまり当たらない」と感じる方がいるのには、いくつかさらに別の理由も考えられます。

まず、日本の天気って、実はすごく手ごわいんです。日本は山が多くて海に囲まれているので、ちょっと場所が違うだけで天気がガラッと変わることがよくあります。「山のこっちは晴れてるのに、向こうは雨」なんてことも珍しくありません。Apple Weatherが使うのは世界全体を見るような大きな天気地図なので、こうした日本の細かくて変わりやすい天気を、日本の専門家が使うような特別な地図ほど完璧に捉えるのが難しいのかもしれません。

次に、私たちは「期待しすぎ」ている部分もあるかもしれません。iPhoneは世界中でたくさんの人が使っていて、何でもできる素晴らしい道具だから、「天気予報もきっと完璧なはず!」と期待してしまうんです。だから、もし予報が少しでも外れると、「なんだか裏切られたみたい」と感じてしまうことがあります。そして、人は予報が当たった時よりも、外れた時の方が印象に残りやすいという心のクセ(「やっぱり外れた!」と強く記憶に残る)もあるので、余計に「当たらない」というイメージが残りやすいのかもしれません。

また、意外な落とし穴として「今いる場所がちゃんと伝わっているか」という問題もあります。天気予報は、どこを見るかが命ですよね。iPhoneの天気アプリは、あなたのスマホの位置情報を使って今の場所の天気を表示しますが、もしこの位置情報が少しずれていたり、あなたが思っているよりも広い範囲(例えば、市区町村の真ん中あたり)を指していたりすると、実際の体感と予報がずれてしまいます。もし気になるようなら、スマホの設定で「正確な位置情報」がオンになっているか確認してみるといいかもしれません。

ごくたまにですが、過去にiPhoneの天気アプリが、実際には出ていない警報(例えば、大雪警報など)を誤って表示してしまった、という話がニュースになったこともあります。こうした間違いは、私たちユーザーに「この天気予報は信頼できないかも」という強い印象を与えてしまうことがあります。もちろん、これはシステムのちょっとした不具合だった可能性が高いですが、普段の予報が当たるかどうかとは別に、イメージとして残ってしまいやすいものです。

最後に、海外のサービスだからこその「言葉の壁」も考えられます。例えば、雨の強さの表現の仕方が、私たちが日本の気象庁の基準や他の日本の天気アプリで慣れ親しんだものと、少しニュアンスが違うことがあるかもしれません。そうした小さな表現の違いが、予報を誤解してしまう原因になる可能性もゼロではありません。

これらの様々な理由が絡み合って、「iPhoneの天気予報はあまり当たらない」という声が聞かれる背景になっているのかもしれませんね。

まとめ

iPhoneに標準搭載されている天気予報は、私たちにとって最も手軽で身近な情報源の一つです。その提供元がApple Weatherに変わり、世界中の気象データを元に独自の予測を行っていること、そしてそれが故に日本の気象庁や他の国内サービスとは予報に違いが出ること、その背景には予測モデルやデータの解釈、ローカライズの難しさなど、様々な要因が絡み合っていることがお分かりいただけたかと思います。

「iPhoneの天気予報は当たらない」と一言で片付けてしまうのは簡単ですが、その特性を理解し、他の情報源と組み合わせながら活用することで、その利便性をより高めることができます。完璧な天気予報というものは存在しません。大切なのは、それぞれの予報の強みや特徴を把握し、私たちの生活や行動計画に賢く取り入れていくことです。

今日の空模様を気にしながら、ぜひ一度、ご自身のiPhoneの天気アプリをじっくりと眺めてみてください。そして、この記事が、日々の天気との付き合い方を見直す一助となれば幸いです。Apple Weatherの今後のさらなる進化にも期待しつつ、便利なツールの一つとして上手に活用していきましょう。