毎年秋、私たちの心を躍らせる新型iPhoneの登場。その滑らかなボディの内側には、一体どのようなテクノロジーが眠っているのか。その秘密の扉を開けてくれるのが、おなじみiFixitの分解レポートです。

今回、メスが入れられたのは最新モデル「iPhone 17 Pro」。その内部から明らかになったのは、単なるスペック向上という言葉だけでは片付けられない、Appleの新たな設計思想でした。

ゲーマーを熱狂させるであろう革新的な冷却システム、誰もが待ち望んだであろう簡単なバッテリー交換の仕組み。しかしその一方で、美しさの裏に潜む新たな弱点や、修理の専門家を悩ませる構造的なジレンマも露わになったのです。

記事の内容を音声で聞きたい方はこちら↓

ゲーマー歓喜!A19 Proを冷やす新型「ベイパーチャンバー」の実力

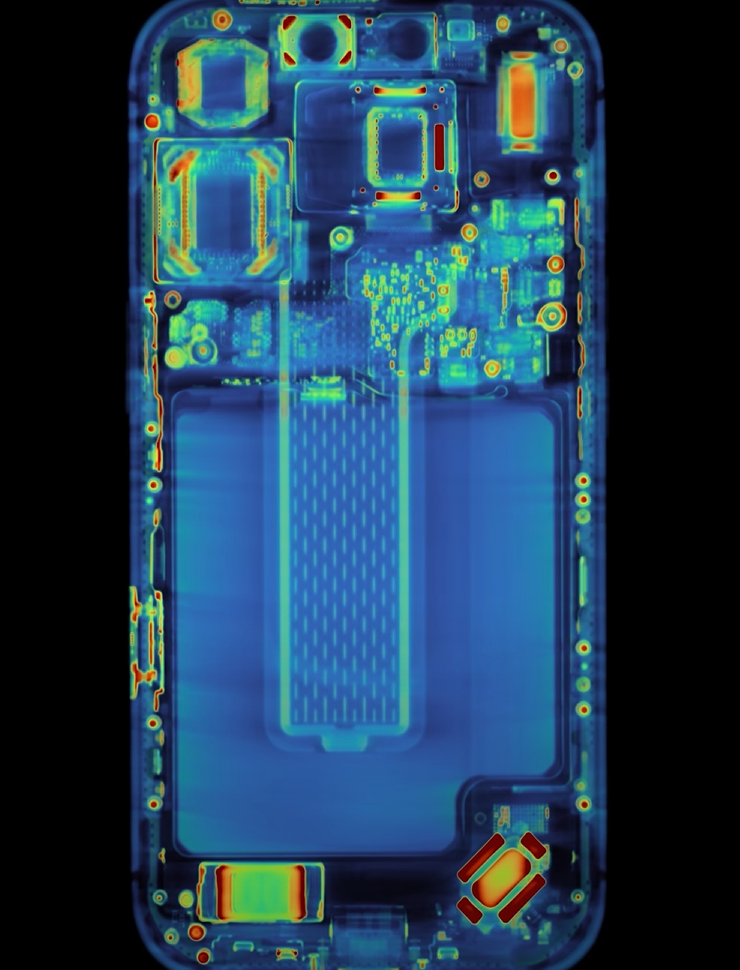

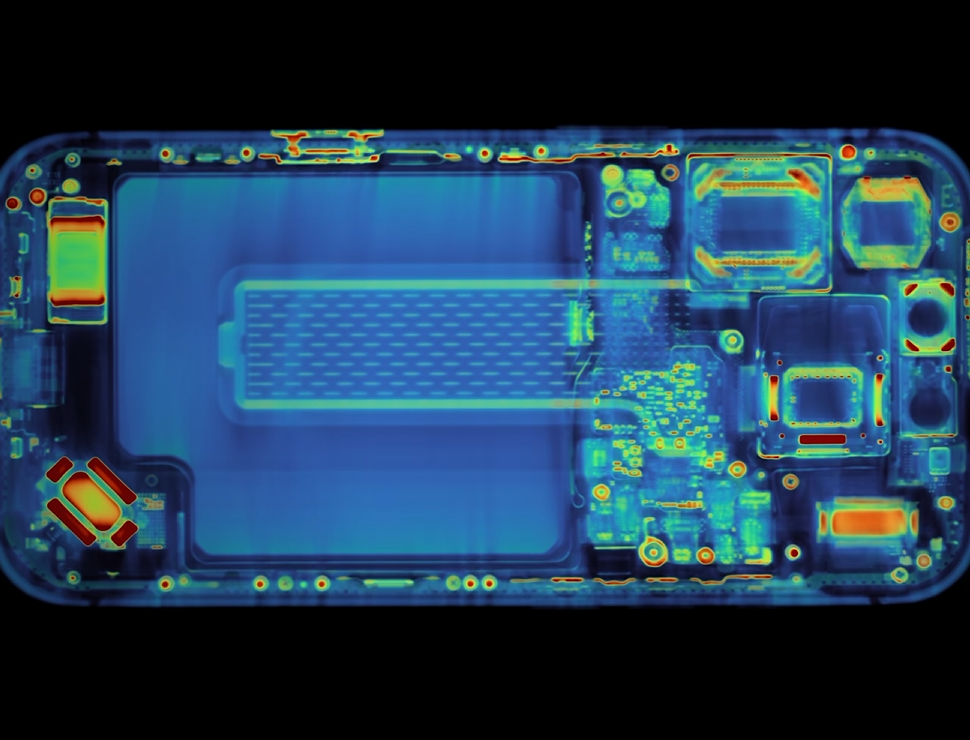

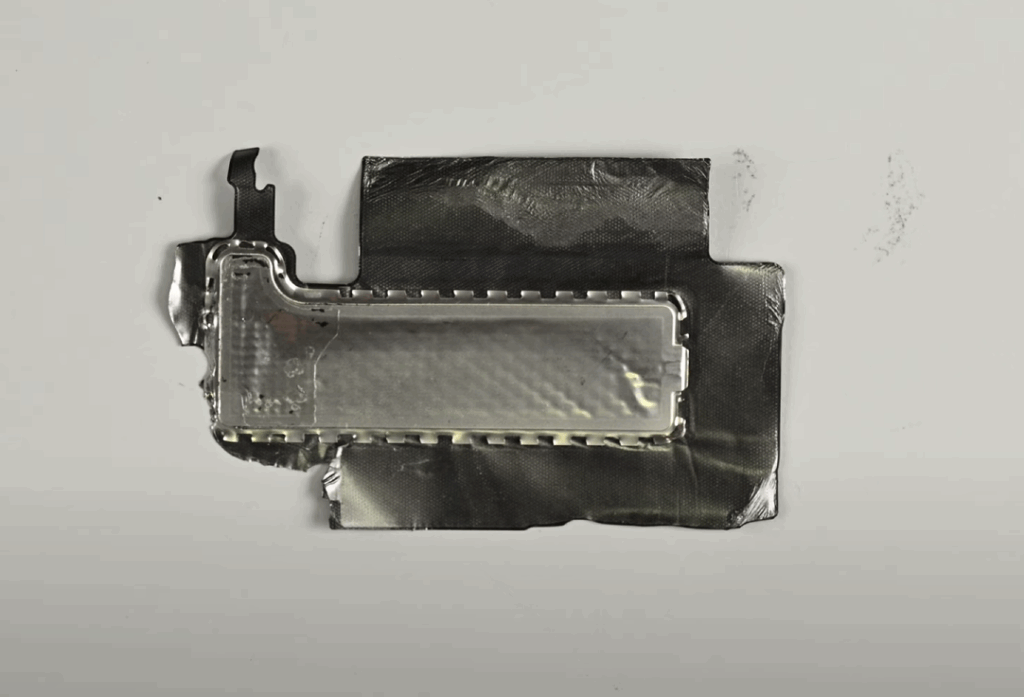

iPhone 17 Proの内部で最も注目すべき進化、それは心臓部である「A19 Proチップ」を冷却するための全く新しいシステムです。iFixitがその存在を明らかにしたのは「ベイパーチャンバー」と呼ばれる熱管理技術でした。

これは単なる冷却ファンやヒートシンクとは一線を画す、高度な仕組みです。 iFixitの分析によると、このシステムは2枚のプレートの間に設けられた微細な格子構造と、内部に封入された少量の「水」を利用します。

- A19 Proチップが高負荷で発熱すると、隣接する水が熱を奪って沸騰し、水蒸気(ベイパー)に変わります。

- この水蒸気は、温度の低いベイパーチャンバーの反対側へと高速で移動します。

- 移動先で冷やされた水蒸気は、再び液体の水滴に戻ります。

- 液体になった水は、格子構造を伝って再びチップの隣へと循環し、冷却を続けます。

この一連のサイクルが、チップの熱を効率的にアルミニウム製のユニボディフレーム全体へと拡散させるのです。

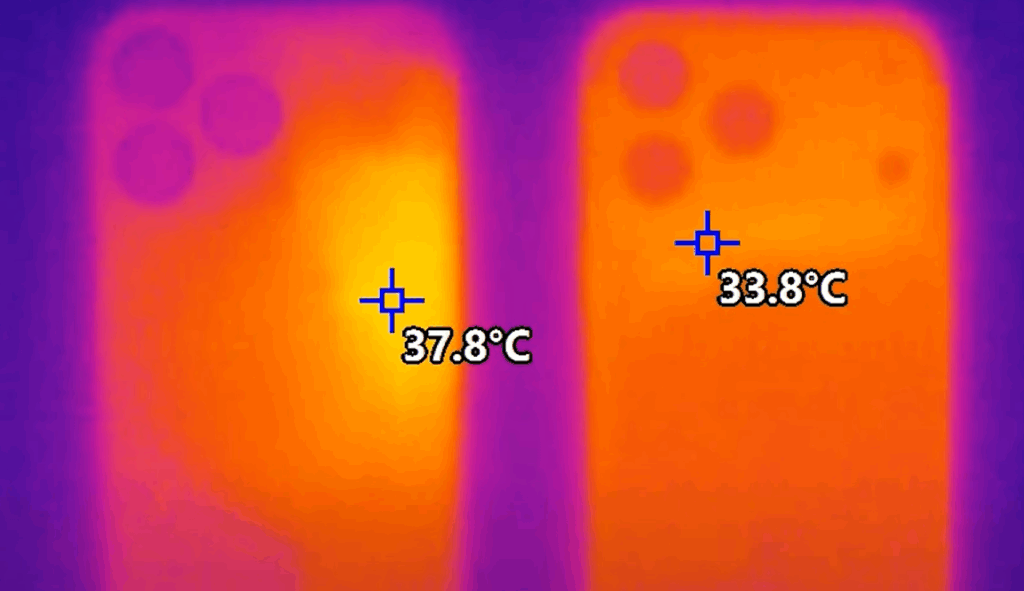

その効果は絶大です。iFixitがサーマルカメラを使って前モデルのiPhone 16 Pro Maxと比較したところ、高負荷時の温度に明確な差が現れました。

- iPhone 16 Pro Max: 温度が37.8℃まで上昇し、性能を意図的に低下させる「スロットリング」が発生。

- iPhone 17 Pro Max: 温度は34.8℃に抑えられ、「スロットリング」は発生せず、ピークパフォーマンスを維持。

これは、長時間の高画質ゲームプレイや4K動画編集といった、これまでスマートフォンが苦手としてきた高負荷な作業を、安定してこなせるようになったことを意味します。まさにパフォーマンスを追求するユーザーにとって「神アップデート」と言えるでしょう。

バッテリー交換の革命?接着剤よさらば「バッテリートレイ」方式

スマートフォンの寿命を大きく左右するバッテリー。その交換のしやすさは、デバイスを長く使い続ける上で極めて重要な要素です。この点において、iPhone 17 Proは大きな一歩を踏み出しました。

従来のiPhoneでは、バッテリーは強力な接着剤で本体に固定されており、取り外すには専門的な技術と手間が必要でした。しかし、iPhone 17 Proではこの方式を撤廃。代わりに「バッテリートレイ」が採用されたのです。

このトレイは、特殊なTorx Plusネジでフレームに固定されているだけ。つまり、一度本体を開けることができれば、ネジを外すだけで誰でも簡単にバッテリーを取り外せるようになりました。iFixitは「Appleがトレイに入った交換用バッテリーを販売すれば、ユーザーは接着剤を扱う悪夢から解放される」と大きな期待を寄せています。

さらに、バッテリー自体が金属ケースで覆われているため、交換作業中の破損や発火のリスクも低減され、安全性も格段に向上しています。これは、サステナビリティとユーザーの「修理する権利」に対するAppleのポジティブな姿勢の表れと言えるかもしれません。

美しさの代償か?カメラ周りの新たな弱点「スポーリング」とは

しかし、分解レポートは良いニュースばかりではありませんでした。iPhone 17 Proの美しいアルミニウムフレームには、思わぬ弱点が潜んでいることも判明したのです。

iFixitが実施した傷テストで、特に脆弱であることがわかったのは、カメラレンズが収まる**「カメラプラトー」**と呼ばれる台座部分のエッジです。ここに硬いものを当てると、塗装がパリッと剥がれてしまう現象が確認されました。

この現象について、カリフォルニア州立工科大学のデイビッド・ニーバー教授は**「スポーリング(剥離)」**と呼ばれるものだと説明しています。シャープで平坦なエッジを持つデザインは、表面のアルマイト加工の密着性を損ないやすく、ポケットの中で鍵などと擦れるだけで、いとも簡単に色が剥がれ落ちてしまう可能性があるというのです。

ミニマルで美しいデザインを追求した結果、日常的な使用における耐久性に一つの課題を残した形となりました。ケースなしでの使用を考えている方は、特に注意が必要になりそうです。

進化と後退のジレンマ。なぜiPhone 17 Proは「修理しにくく」なったのか

簡単なバッテリー交換。これは修理しやすさの大きな前進です。しかし皮肉なことに、iFixitはiPhone 17 Pro全体の「修理しやすさ」は前モデルより後退したと結論付けています。一体なぜでしょうか。

その最大の理由は、Appleが「デュアルエントリー設計」を廃止したためです。これは、画面側と背面側の両方から内部コンポーネントにアクセスできる設計で、修理の柔軟性を高めていました。

iPhone 17 Proでは、修理する部品によってアクセス経路が完全に固定されてしまったのです。

- 背面からのみアクセス可能: ワイヤレス充電コイル、背面ガラス

- 画面側からのみアクセス可能: バッテリー、カメラモジュール、USB-Cポート

これにより、例えば背面ガラスが割れただけなのに画面を取り外す必要があったり、その逆のケースが発生したりと、修理の工程がより複雑になりました。特に、USB-Cポートの交換には22本ものネジを外す必要があり、iFixitも「面倒な作業だ」と評価しています。

ただし、Appleを一方的に非難することもできません。同社は発売日当日から修理マニュアルを公開しており、設計段階で修理のしやすさを考慮した形跡も見られます。その結果、iFixitが付けた修理しやすさのスコアは10点満点中7点。決して低い点数ではありませんが、いくつかの点で後退が見られたのは事実です。

まとめ

iFixitによるiPhone 17 Proの分解レポートは、私たちに一つの問いを投げかけます。それは「真の進化とは何か?」ということです。

驚異的なベイパーチャンバーによる冷却性能の向上は、間違いなくスマートフォンのパフォーマンスを新たな次元へと引き上げる「光」の部分です。ネジ留めになったバッテリートレイも、ユーザーがデバイスと長く付き合うための素晴らしい改善点と言えるでしょう。

しかしその一方で、修理の柔軟性を犠牲にした内部構造の変更や、デザインに起因する耐久性の懸念といった「影」の部分も同時に存在します。Appleのエンジニアたちが、パフォーマンス、デザイン、耐久性、そして修理のしやすさという、時に相反する要素をいかに高いレベルで両立させようと苦心したか、その葛藤が透けて見えるようです。