「VR(バーチャルリアリティ)の世界は凄いらしい。でも、あの大きくて重いゴーグルを長時間着け続けるのは、正直ちょっと…」

最先端のテクノロジーに興味はあっても、多くの人がVRに対してそんな「ためらい」を抱いているのではないでしょうか。

素晴らしい体験ができると分かっていても、現実には「装着感の悪さ」と、視界が狭められる「覗き窓のような感覚」という、大きな2つの壁が存在していました。この壁が、VRを一部の熱心なファンのものに留め、爆発的な普及を阻んできた一因とも言えます。

しかし、もし、そのVRの常識を根底から覆すデバイスが登場するとしたら?

VR業界の巨人であるMeta(旧Facebook)が、まさにそんな未来を予感させる、驚くべきプロトタイプのヘッドセットを公開しました。この記事では、将来の「Meta Quest 4」にも繋がるかもしれないその革新的な技術の全貌と、それが私たちのVR体験、ひいてはデジタルライフ全体をどのように変えてしまうのかを、深く、そして分かりやすく紐解いていきます。

VRの弱点をMetaが克服した?ってホントですか?ってお話

VR体験を阻んできた、目に見えない「2つの壁」の正体

素晴らしいVRゲームやコンテンツが次々と生まれているにもかかわらず、多くの人が購入をためらうのには、明確な理由があります。それは、VRヘッドセットが物理的に抱える「2つの壁」です。

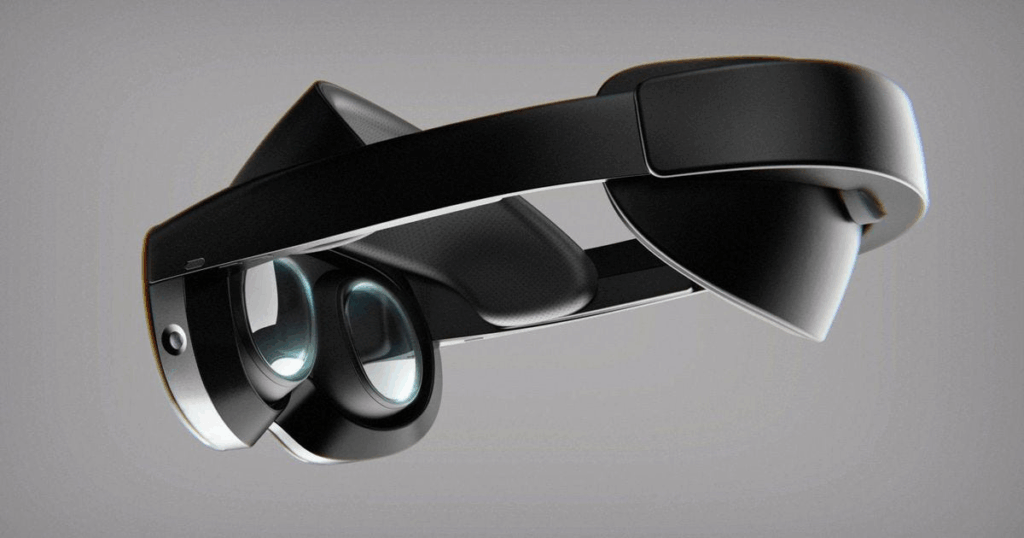

1つ目の壁:ヘルメットのような「重さと大きさ」

まず、誰の目にも明らかなのが、その物理的な形状です。現在の主流であるMeta Quest 3も、VRヘッドセットとしては非常に高性能で洗練されていますが、それでもなお「顔に着ける小型ディスプレイ」というよりは、「ヘルメット」や「大型のゴーグル」に近い存在感を放っています。

この重さと大きさは、短時間の利用ならまだしも、映画を1本観たり、ゲームに数時間没頭したりする際には、首や顔への負担となり、没入感を削いでしまいます。日常的に、気軽に使えるデバイスとは言えないのが現状でした。

2つ目の壁:世界を狭める「視野角(FOV)の限界」

そして、もう一つ、より本質的で、体験の質に直結するのが「視野角(FOV: Field of View)」の問題です。

人間の視野角が、リラックスした状態で水平方向に約200度もあるのに対し、高性能なQuest 3でさえ、その視野角は約104度しかありません。これは、まるで双眼鏡やシュノーケリングのマスクを覗き込んでいるような感覚で、常に「視界が制限されている」という意識がつきまといます。

この「トンネル効果」とも呼ばれる現象は、現実世界とのギャップを生み、人によってはVR酔いの原因にもなります。どれだけ映像がリアルでも、この視野角の壁がある限り、私たちはVR空間を「覗き見」している感覚から完全に解放されることはありませんでした。

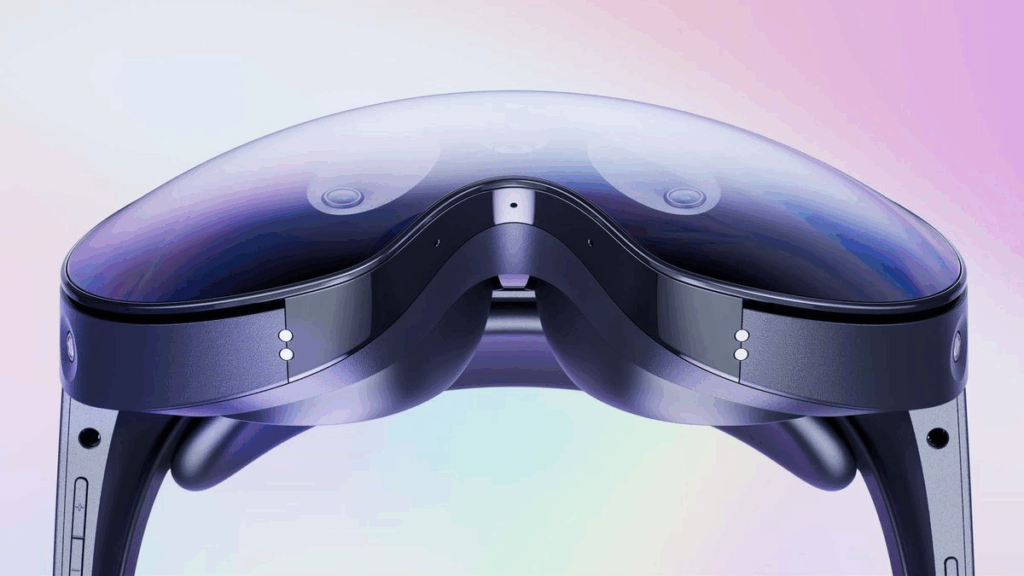

Metaの最終回答?「サングラス型」プロトタイプが示す未来

この長年の課題に対し、MetaのReality Labs部門が出した一つの答えが、今回公開された新しいプロトタイプです。それは、まさに私たちが待ち望んでいた未来の姿を体現していました。

このプロトタイプの革新性は、大きく2つのポイントに集約されます。

特徴①:常識を覆す「小型・軽量」デザイン

まず驚くべきは、そのコンパクトさです。従来のVRヘッドセットのような大掛かりな筐体ではなく、まるで厚手のサングラスかスキーゴーグルのような、はるかに薄く、軽い形状をしています。

Metaが目指しているのは、ユーザーが装着していることを忘れるほど自然で、長時間使っても苦にならないデバイスです。これが実現すれば、VRは特別なイベントではなく、読書や映画鑑賞のように、私たちの日常に溶け込む存在になるでしょう。

特徴②:人間の視野に肉薄する「180度の広大な視野角」

そして、このコンパクトな筐体に、もう一つの驚異的な技術が詰め込まれています。それは、180度という、人間の視野に限りなく近い広大な視野角です。

これは、Quest 3の104度を遥かに凌駕する数値です。180度の視野角がもたらすのは、もはや「覗き込む」体験ではありません。視界の端から端までバーチャルな世界が広がり、首を大きく動かさなくても周囲の状況を自然に認識できる。それは、まさにその世界に「存在する」という感覚です。

これまでにも、Pimax社製のヘッドセットなど、広い視野角を謳う製品は存在しました。しかし、それらは広視野角を実現するために、デバイス自体がさらに大型化するというジレンマを抱えていました。

Metaの新プロトタイプの凄さは、「小型・軽量化」と「広視野角」という、これまでトレードオフの関係にあった2つの要素を、高いレベルで両立させている点にあるのです。

ARグラスはまだ遠い?Metaが示す「最も現実的な進化」とは

ここで、「ARグラスはどうなるの?」という疑問が浮かぶかもしれません。Appleが巨額の資金を投じ、Meta自身も「Orion」というプロトタイプを開発するなど、スマートフォンに取って代わる究極のデバイスとして、多くの企業がARグラスの開発にしのぎを削っています。

しかし、高性能なプロセッサやバッテリー、高精細なディスプレイを、日常的にかけられるメガネのサイズに収めるという技術的なハードルは、依然として非常に高いのが現実です。

そうした状況の中で、今回Metaが示したプロトタイプは、非常にクレバーで「現実的な進化の道筋」と言えます。

つまり、「完璧なARグラスという遠い未来の夢を追い続けながらも、まずは足元にあるVR体験を、この上なく快適で没入感の高いものへと完成させる」という戦略です。これは、ARグラスとVRヘッドセットの良いとこ取りをした、理想的な中間地点(妥協点)なのかもしれません。

ユーザーにとっては、まだ実用化が見えないARグラスを待つよりも、手の届く未来で、これまでの不満点が解消された最高のVR体験が手に入る方が、はるかに魅力的です。

これが「Quest 4」の姿か?VRが“普通”になる日

この革新的な技術が、次世代の「Meta Quest 4」のような消費者向け製品に搭載されたとしたら、VR市場は劇的に変わるでしょう。

「軽くて、見た目もスマートで、長時間つけても疲れない」

「視界が広く、本当にその世界に入り込んだような感覚で、酔いにくい」

こんなヘッドセットが登場すれば、これまでVRに興味がなかった層や、一度試して挫折した層が、一気に市場に流れ込んでくる可能性があります。VRを始めるための心理的なハードルが、劇的に下がるからです。

ユーザーが増えれば、開発者はさらに魅力的で多様なコンテンツを作るようになり、市場全体が活性化していく。そんなポジティブな循環が生まれるはずです。

【まとめ】

今回Metaが私たちに見せてくれたプロトタイプは、単なる技術デモではありません。それは、VRが長年抱えてきた「重さ・大きさ」と「視野角の狭さ」という根源的な課題を解決し、VRが一部のマニアのものではなく、誰もが気軽に楽しめるエンターテイメントへと進化するための、最も重要な一歩であると私は感じています。

ARグラスが私たちの生活を完全に変える未来は、もう少し先になるかもしれません。しかし、Metaが示してくれたこの「現実的な未来」は、私たちのバーチャル体験を、確実に、そして飛躍的に豊かで身近なものにしてくれるはずです。

VRヘッドセットが、ゲーム機やテレビのようにリビングの片隅に自然に置かれ、家族の誰もが手に取る。そんな、VRが“普通”になる日を、心から楽しみにしたいと思います。このプロトタイプは、その日がそう遠くないことを力強く予感させてくれました。